DoDo成功登陆币某安交易所,市值瞬间飙升至8亿美元。这个数字让整个币圈为之沸腾——毕竟从零到八亿美金估值仅用半年时间,即使在充满财富神话的加密货币领域也实属罕见。

当我半开玩笑地问DoDo创始人雷达熊"半年打造一家八亿美元上市公司是什么体验"时,这个东北小伙的回答出人意料:"还没来得及想,昨晚我们被DDOS攻击得很厉害,抗了一整夜。"

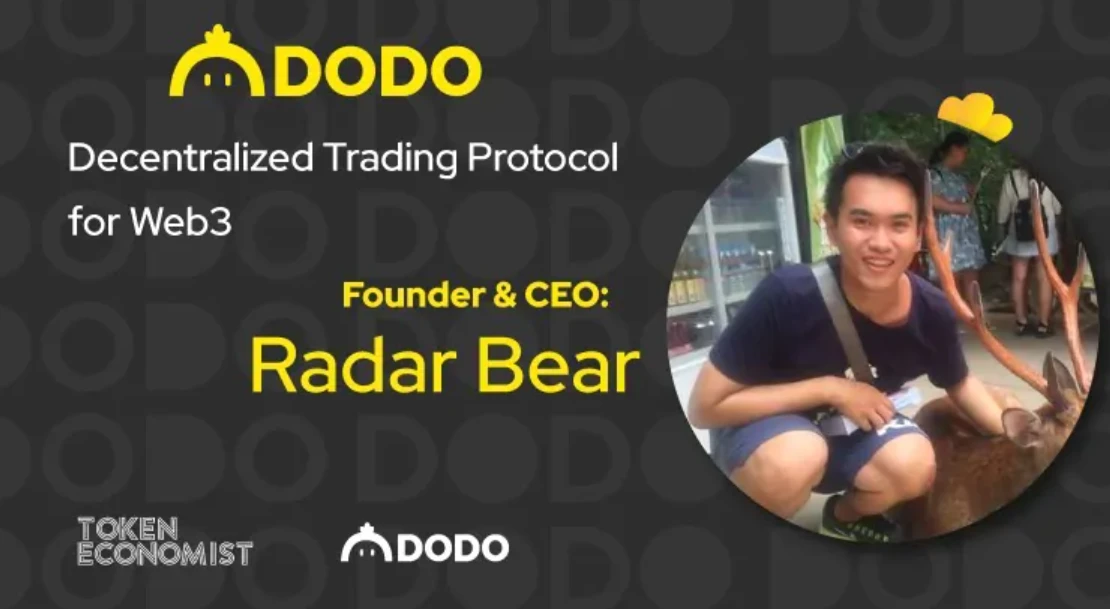

雷达熊给人的第一印象很特别:敦实的身材配上一张娃娃脸,说话中气十足却总爱在观点前加上"我认为"的限定词。我们相识于2019年初的微信群,当时我就注意到这个程序员与众不同——既能用大白话把技术讲得通俗易懂,又保持着犀利的行业洞察。后来才知道,这位北大物理系的直博生毅然退学投身区块链,是位不折不扣的"信仰派"。

记得2019年3月熊市最惨淡时,我们在一次线下聚会相遇。当我坦言"会坚持到没钱为止"时,他笑着接话:"我也一样,坚持到干不下去为止。"这种近乎固执的坚持,在2020年DeFi盛夏终于迎来转机。4月萌生想法,5月找到联合创始人,6月启动开发,8月上线首版,9月完成500万美元融资——DoDo如同坐上了火箭,连币某安和Coinbase都成为了投资方。

十月在上海重逢时,这个穿着考究大衣的年轻人依然保持着程序员的实诚与犀利。在币某安于上海革命历史博物馆举办的活动中,我们两个"北京土包子"一边惊叹魔都的繁华,一边深入探讨DoDo的机制设计。此后多次对话中,他解答了我诸多困惑。这些坦诚的交流值得被记录——毕竟在这个知道的不说、说了不写的行业,这样的实话实在难得。为保留他特有的东北式幽默,我特意保留了原汁原味的表达方式。

Q:您如何评价区块链技术在解决问题与创造财富之间的辩证关系?

雷达熊:区块链的现状很有趣——它创造财富时人们就相信,不创造时就被质疑。但按常理,技术应该因解决问题而获得信任。来看,区块链确实创造了财富,但我们更期待它能解决实际问题。

现在的交易和借贷大多在体系内空转,与实体产业脱节。交易的本质意义在于促进社会分工:一家工厂可以专注生产拉链,工人用工资购买衣食,而不必自给自足。但数字货币交易与衣食住行无关,除非你通过炒币获利再消费,否则它并未真正改变生活。

我认为区块链解决问题的标志是连接实体产业。比如工厂发币融资生产服装,消费者用代币折价购买——这种闭环才有实际价值。这种模式缺失,技术限制只是小部分原因,更关键的是政治因素。工厂发币近乎发行股票,若门槛过低会导致市场过度自由。我们行业可能推崇自由,但历史经验表明,完全自由的市场常伴随灾难。

这背后是逻辑与经验的冲突。罗翔教授说“法律的生命是经验而非逻辑”,金融同样如此。理论上可以假设人人理性,但现实中强监管才是经验给出的答案。区块链更像逻辑上的理想国,而现实需要更谨慎的平衡。

Q:在自由市场与金融监管的博弈中,DeFi应如何平衡理想与现实?

雷达熊:这个问题确实很难简单回答。监管最大的问题在于,它无形中阻断了优秀小团队的融资渠道。全球金融监管日益严格,企业想要上市融资需要承担极高的合规成本。在这种压抑的环境下,自由市场就显得尤为珍贵。这也是我们坚持做无许可(permissionless)DeFi的原因——即便我个人对庞氏模式持复杂态度,但我坚信必须存在这样一个自由市场。哪怕最终证明它行不通,但这个选项不能缺失。

我们致力于打造门槛最低的交易所,让任何人都能轻松发行资产并建立流动性。为什么提出"让一亿人发币"?因为在DoDo平台上发币确实简单到极致。回顾历程:早期上币需要中心化交易所托管并支付高昂费用;后来Uniswap消除了上币费,但仍需资金配资且限制做市自由;而现在我们的V2版本实现了从"想发币"到"有市场"的一站式解决方案,完全免费且无需许可。这正是Uniswap无法实现的——普通用户发币后往往缺乏配资能力,只有专业项目方才能通过资金或社区运营维持流动性。

DeFi的核心生命力在于自由,任何限制自由的设计都背离了它的初心。自由市场或许会带来混乱,但正是这种开放性孕育了创新。

Q:如何理解庞氏骗局在DeFi生态中的双重属性及其历史必然性?

雷达熊:我对DeFi的看法从2019年到现在基本没有变化。智能合约的实用性一直让我印象深刻——只要不违反市场规律,任何想法都能实现,只是复杂产品需要更长的开发周期。最让我振奋的是permissionless特性,它把原本高门槛的金融体系变成了人人都能参与的开放平台,这确实是革命性的创新。

不过有个观点确实发生了转变。过去我对庞氏骗局持强烈排斥态度,但后来发现正是庞氏机制让更多人认识到DeFi的价值。如果没有这种高收益诱惑,很难吸引大众来尝试这个新兴领域。很多情况下,庞氏只是完整产品的一个组成部分,用户最初被高回报吸引,之后才逐渐了解其他功能模块。这种"入门效应"让我对庞氏的态度变得中立。

仔细想想,庞氏元素其实广泛存在于各种金融产品中,股票、债券甚至社保体系都或多或少带有这种特征(笑)。我现在对庞氏的感情很复杂:它确实是个有效的用户获取工具,但又与我的价值观存在冲突——这些金融游戏往往与实体经济脱节,有时还会造成危害。

换个角度看,庞氏就像综艺节目,本质是种娱乐形式。娱乐活动本身不影响实体经济,但对很多人来说,娱乐就是生活的重要部分。有些人从参与庞氏游戏中获得的快感,可能比享用美食更强烈。这种心理需求是否也应该被尊重?这个问题常常让我陷入思考。

Q:如何重新定义金融体系中投机行为的价值及其对实体经济的隐性贡献?

雷达熊:从本质上说,任何带有随机性的活动都可以被视为赌博。有趣的是,经过多年演化,博彩业最终只保留了21种经典游戏,比如炸金花和轮盘赌——它们共同的特点是简单、刺激且具有娱乐性。

在我看来,加密货币市场乃至整个二级金融市场,本质上也是这21种游戏之一。买入资产,观察价格波动,这种简单直接的机制天然具有吸引力。但我们必须承认,尽管金融投机常被诟病,它确实在资源配置效率上远超计划经济。苏联曾试图用庞大的中央计算部门取代金融市场,这种理想主义值得尊敬,但实践证明了其不可行。

金融投机虽然会产生泡沫和浪费,但它像一套分布式计算系统,通过无数参与者的自主决策,实现了比集中规划更高效的资源分配。这种"隐性贡献"往往被低估——就像赌场看似只是娱乐场所,实则通过资金流动带动了周边酒店、餐饮等实体产业。关键在于如何建立机制,让金融投机产生的流动性更多流向实体需求,而非仅在体系内空转。

Q:为何说Uniswap的成功本质上是反逻辑的金融创新范式?

雷达熊:二池挖矿的设计功不可没,本质上这是一种精致的庞氏机制。虽然我个人并不推崇这种模式,但必须承认所有精巧的庞氏设计都具有的吸引力。Uniswap最初问世时,无论国内还是海外市场都反应冷淡——让散户承担风险提供流动性本身就违背常理,更何况在permissionless上币后缺乏配套资金支持,流动性几乎为零。这样的产品在当时确实毫无实用价值。

转折点出现在二池挖矿这个基于Uniswap基础设施的创新设计上。这个连创始人自己都未曾预见的模式,完美解决了长尾币种的流动性困境:任何新币种只需发起流动性挖矿,就能获得价格支撑。对于早期缺乏实际应用场景的代币而言,二池挖矿提供了最简单的utility——让用户参与这场庞氏游戏(笑)。

Uniswap的产品设计固然出色,但它的成功更多源于开放生态带来的集体智慧。在我看来,它始终在"白嫖"社区创造力——如今的规模和地位并非单纯依靠产品本身,而是得益于无数开发者在平台上进行的模式创新。这也正是我们新产品的核心理念:提供一个比Uniswap更灵活的基础设施,让用户自主探索各种可能性。

Q:如何解构DeFi领域反逻辑创新背后的底层商业逻辑演变?

雷达熊:当时Uniswap确实没有竞争对手,因为那个领域根本没人跟它竞争(笑)。简单来说,AMM如果没有二池挖矿就失去了95%的使用场景。有了二池挖矿后,它突然变得特别香,所有人都在抢着做,这就是最现实的商业逻辑。

在DeFi领域,你很可能做出一个完全开放(permissionless)的产品,在很长时间内都被认为毫无价值,甚至可能永远不被认可。但这恰恰是正确的路线——持续打造基础设施工具。当然不能闭门造车,要先找准市场痛点,然后做出能最大限度满足市场需求、帮助用户找到最适合玩法的工具。

Q:这真是蛮神奇的,和互联网创业很不同。互联网创业一般讲究需求驱动,看到一个没被满足的需求,然后做一个产品去满足它,Uniswap一开始是想满足什么需求呢?

雷达熊:它最初确实想解决去中心化交易所(Dex)的需求,但当时所有人都觉得这个方案行不通。现在Uniswap的长尾币流动性和用户规模,其实都是二池挖矿带来的。完成冷启动后形成正向循环:流量带来流动性,流动性吸引链上机器人,最终像滚雪球般壮大。

Q:二池挖矿是Uniswap上线之后多久才有的?一年?

雷达熊:其实我们在2018年初就关注到Uniswap了,当时我还专门写了内部分析报告,指出这个模式根本不可行(笑)。因为做流动性提供者(LP)注定亏损,谁会傻到给交易量低的长尾币提供流动性?就算有0.3%的手续费也覆盖不了损失。

Q:在Crypto这个领域创业是不是不能完全讲逻辑?Uniswap这个例子就相当的反逻辑。

雷达熊:关键是要转换思维逻辑。在DeFi领域,目标应该是创造最具开放性的产品来释放价值,而不是简单复制中心化交易所的模式。当你用CEX的商业逻辑来套DeFi时,自然会觉得很多事情都不合逻辑——问题出在你选错了参照系。就像用Windows的思维去评价Linux生态,注定会产生认知偏差。

Q:为何说区块链项目中非理性行为反而催生了突破性创新?

雷达熊:MakerDAO就是个典型例子。2017年底我第一次看他们的白皮书时完全无法理解——为什么要抵押ETH借Dai还要付利息?当时团队解释说用户可能不想卖ETH,需要流动资金,但我心想:直接开杠杆不更划算吗?这设计简直毫无道理。

后来发现,有些用户就是拒绝使用中心化交易所的杠杆工具,他们只信任链上原生方案。虽然Maker的杠杆操作很笨拙(需要多次循环借贷才能实现1.5倍杠杆),但这就是当时链上唯一的杠杆产品。早期全靠几个以太坊大户支撑,他们天然排斥中心化系统,硬是用这种"反逻辑"的方式把Maker生态做起来了。

这个行业最有趣的地方在于,很多项目最初的商业逻辑根本不成立,但permissionless的特性让用户能开发出意想不到的使用场景。比如:

- Synthetix挺过死亡螺旋后意外跑通模型

- Compound因支持多代币抵押(当时Maker仅支持ETH)成为杠杆新选择

- 以太坊白皮书里根本没提的ICO和二池挖矿,反而成了杀手级应用

就像魔兽争霸的地图编辑器,游戏本身衰落了,但玩家创造的DOTA延续了生命力。所有预设"一定好用"的产品往往无人问津,而开放工具平台反而能激发用户创造力——B站弹幕和春晚小品的对比就是明证。庞氏机制虽然不符合理想主义者的初衷,但它确实是最work的底层驱动力(笑)。

Q:在DeFi创业中如何构建试错容错机制与创新风险的平衡体系?

雷达熊:年轻确实是我们的一大优势。我和代代之前统计过,CZ创立币某安时40岁,Robert创办Compound时46岁,1inch的Sergej大概30岁才开始参加黑客松。代代之前特别焦虑,后来看到这些数据反而放松了(笑)。年轻人没有太多家庭负担,敢说真话也敢于试错。

在DeFi领域,没人能百分百预测一个模式能否成功。当年Augur和EOS被寄予厚望,最终却没能跑出来。这个行业最怕的不是失败,而是放弃——那些失败的项目几乎都是团队自己先放弃了。只要坚持,总会有人支持。

国内很多项目不敢创新,主要是心理压力太大。如果自己写的合约出问题,打击会很大,所以他们更倾向于fork经过验证的代码。但说实话,重复别人的东西既无聊又没意义,我们选择承担创新风险。有趣的是,国外对这种冒险精神给予很高认可——只要你做出新东西,不管成败都值得敬佩。

说到KPI,我们最看重的是DAU。交易量和锁仓量很容易刷——提高挖矿奖励锁仓量就上来,搞交易挖矿马上有人来套利。但DAU是最难刷的,也是最真实的指标。现在DeFi排名有很多水分,比如1inch的交易可能被重复计算到Sushi和Uni上。链上数据看似不可篡改,但其实可以通过触发event虚报交易量。

真正的用户价值体现在交互行为上。虽然也能刷DAU——创建新地址、打ETH让他们交互,但这需要真金白银的gas费,而且很容易识别出这些"僵尸地址"。我们最在意的,是让真正的DeFi玩家都来用我们的产品。