Solana作为高性能公链,曾因验证者延迟出块引发网络性能波动。本文解析这一现象背后的收益策略博弈,梳理生态通过社区治理与技术升级(如Alpenglow提案)平衡个体利益与集体性能的过程,为加密投资者呈现Solana生态在挑战中的治理进化路径。

核心技术架构与性能目标

Solana的技术设计以突破区块链性能瓶颈为核心目标,采用混合共识机制(PoST+PoS)与塔图因(Tatuin)账本架构,力求实现微秒级区块确认与数万TPS的交易处理能力。早期通过持续代码优化与节点迭代,区块时间一度稳定在400毫秒以下,接近中心化金融系统效率,为DeFi、链上游戏等实时性场景奠定基础。

网络中,验证者通过竞争成为区块领导者,收益来自交易费用与质押奖励。理论上,更快出块意味着更高交易频率与用户活跃度,可提升长期收益。但这一逻辑曾因激励机制漏洞出现偏离。

验证者策略转向:延迟出块的收益逻辑

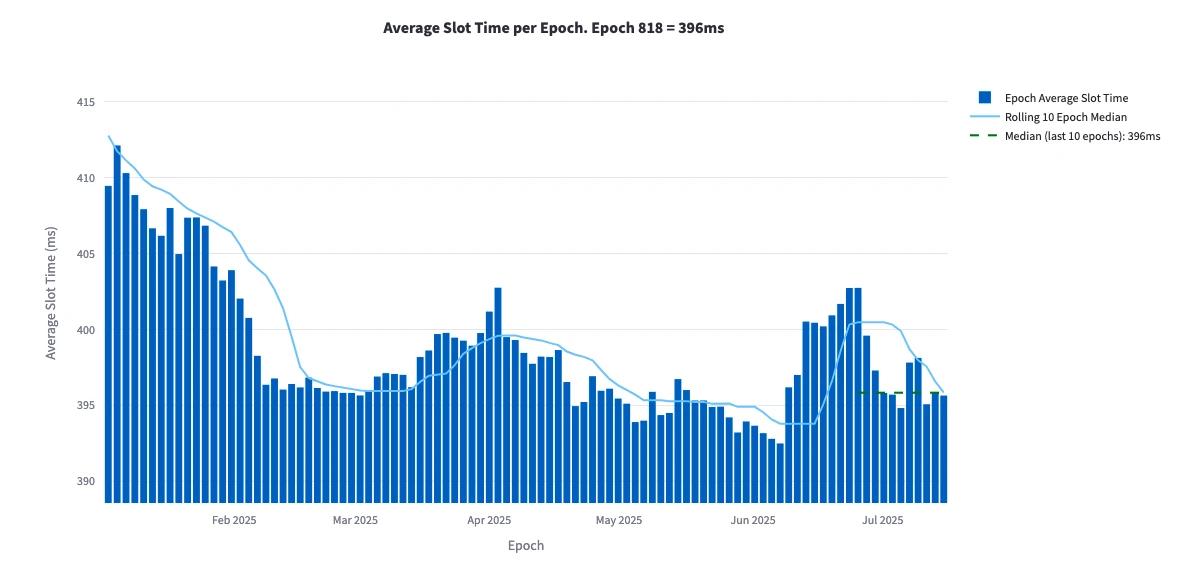

某阶段,Solana网络中位区块时间显著延长,部分验证者选择500毫秒以上周期生成区块,而非技术极限的300毫秒。深层原因在于短期收益优化:更长出块时间可收集更多交易订单流,提升单区块交易费用。此外,协议中的“宽限滴答”机制(Grace Ticks)本为缓解远程节点网络延迟,却被部分验证者用于故意延长出块时间。

第三方客户端迭代加剧了这一趋势。例如Frankendancer客户端的收益最大化调度器,允许验证者微调速度平衡交易收集量与延迟;基于Agave-Jito客户端的修改版本甚至在特定周期(如第802周期)将区块时间推至570毫秒,引发行业关注。

生态应对:社区治理与协议响应

验证者延迟策略引发多维度生态反应。质押服务提供商层面,Jito、Marinade等头部质押池意识到缓慢出块可能损害网络信任与质押资金吸引力。Jito基金会率先提出治理提案,计划将持续延迟验证者列入黑名单,并赋予委员会动态调整资格的权力;Marinade启动社区讨论,探索将出块速度纳入验证者委托硬性指标。

协议层方面,Anza开发团队提出技术解决方案,核心是缩短宽限滴答周期并优化共识机制。其Alpenglow升级提案引入“跳过投票”功能,激励验证者及时提交区块,减少因延迟导致的链状态不一致,计划在Solana Breakpoint大会前部署至主网,重构底层激励逻辑。

技术升级与验证者行为重塑

Alpenglow升级落地后,Solana区块生成机制迎来关键变革。新机制通过动态调整宽限时间窗口,大幅压缩延迟出块收益空间,提升区块提交时间确定性。数据显示,升级后网络中位区块时间逐步回落至400毫秒基准线,部分验证者(如Temporal)通过节点配置优化,将时间稳定在475毫秒以内,接近行业最佳水平。

质押生态治理措施同步见效。Jito治理提案经社区投票通过后,已移除持续延迟出块的验证者,质押池平均出块速度提升约15%;Marinade通过智能合约自动化筛选,将出块时间超500毫秒的节点排除在委托列表外。这些举措推动验证者群体形成“速度优先”共识,网络性能趋向稳定。

市场地位与未来展望

历经激励调整与技术迭代,Solana重新巩固高性能公链定位。数据显示,链上日活地址数维持百万级,DeFi协议总锁仓价值(TVL)稳居行业前列,吸引Serum、Raydium等头部应用持续构建。验证者生态呈现多元化,除传统节点运营商外,Galaxy等机构通过合规技术配置,实现出块速度与收益平衡。

未来发展聚焦两大方向:一是优化共识机制,探索动态奖励模型,将验证者收益与网络性能指标(如区块时间、交易确认率)深度绑定;二是推进跨链互操作性,通过与Avalanche、Ethereum等网络兼容,扩大“区块链高速公路”的生态辐射范围。社区同步倡导透明化治理,鼓励验证者公开技术策略与收益模型,夯实网络信任基础。

Solana区块延迟事件本质是去中心化系统中个体理性与集体利益的冲突缩影。通过技术创新与治理协同,该生态不仅化解阶段性挑战,更积累了应对复杂激励问题的经验,为Web3行业提供“技术+治理”双轮驱动的问题解决范式。