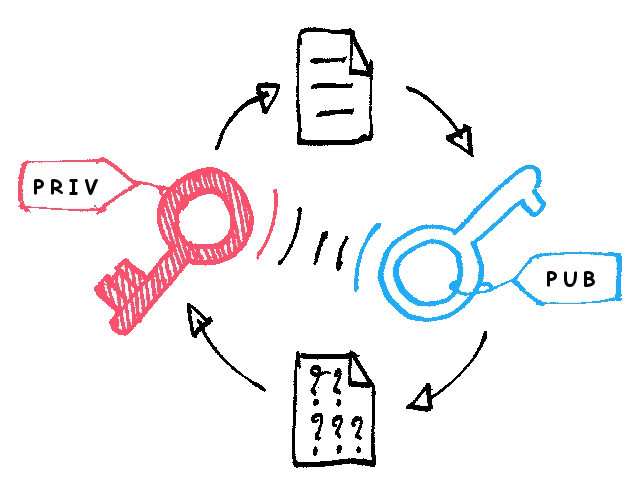

公私钥是基于非对称加密算法生成的数学关联密钥对,公钥可由私钥推导得出但无法反向计算,二者分工明确:私钥用于签名和解密,公钥用于验证签名和加密;比特币则通过数字签名机制实现身份验证,即用户用私钥对交易信息签名,网络通过对应公钥验证签名有效性,确认交易发起者身份及数据完整性。

一、公私钥的数学关联与功能分工

1. 非对称加密的核心逻辑

公私钥体系建立在椭圆曲线加密(ECC)等数学算法基础上,其核心特性是“单向性”:私钥是一串随机生成的256位数字(比特币标准),通过不可逆数学运算可推导出公钥,但从公钥反推私钥在计算上不可行。这种数学特性使二者成为“一对钥匙”——私钥是“唯一所有权证明”,公钥是“公开验证工具”。

2. 功能差异与协同

- 私钥:相当于数字资产的“所有权证书”,持有者通过私钥对数据进行签名(如比特币交易),证明“我是这笔资产的合法拥有者”;同时,私钥也用于解密用公钥加密的数据。

- 公钥:由私钥生成后可公开传播,其核心作用是“验证签名”——任何人都可通过公钥校验某条签名数据是否由对应的私钥签署,且数据未被篡改。

举例来说,在比特币网络中,用户发起转账时,需用私钥对交易信息(金额、接收地址等)生成数字签名,而网络节点通过交易中附带的公钥验证该签名,确认“这笔交易确实由私钥持有者发起,且内容未被修改”。

二、比特币的身份验证机制

比特币的“身份验证”并非传统意义上的“身份信息确认”,而是通过密码学手段验证“资产控制权”,核心依赖数字签名和地址体系两大技术。

1. 地址:公钥的“安全马甲”

比特币地址并非直接使用公钥,而是由公钥经两次哈希运算生成:公钥 → SHA-256哈希 → RIPEMD-160哈希 → 生成20字节的地址。这一过程既保护了公钥本身(避免直接暴露增加量子攻击风险),也使地址格式更简洁(如以“1”“3”或“bc1”开头的字符串)。

2. 交易验证的完整流程

比特币通过“数字签名机制”实现去中心化身份验证,具体步骤如下:

- 签名生成:交易发起者(私钥持有者)将交易信息(输入、输出、时间戳等)通过SHA-256算法生成哈希值,再用私钥对该哈希值进行ECDSA(椭圆曲线数字签名算法)签名,生成“数字签名”。

- 签名广播:交易信息、数字签名及对应公钥(或地址,通过地址可反推公钥哈希)被广播至比特币网络。

- 全网验证:网络节点通过以下两步确认身份与数据有效性:

这一机制确保了“无需中心化机构背书,即可通过数学算法确认身份与交易合法性”,是比特币去中心化信任体系的核心。

3. 抗篡改性的底层保障

哈希函数的“雪崩效应”是关键:交易信息的任何微小改动(如金额增减0.0001 BTC)都会导致哈希值完全不同,使原签名立即失效。因此,一旦交易被网络验证并写入区块,便无法篡改,除非控制全网51%以上算力(即“51%攻击”),但这在比特币算力规模下成本极高。

三、安全性核心与技术演进

1. 私钥:安全的“命门”

私钥是资产安全的终极保障,一旦泄露,任何人都可通过它转移资产。因此,用户需通过硬件钱包(离线存储)、纸钱包(打印私钥)或多重签名(多把私钥共同授权)等方式保护私钥。例如,2022年某交易所因私钥管理漏洞被盗3.2亿美元资产,印证了“私钥即资产”的本质。

2. 技术升级与未来挑战

- Taproot优化:2021年激活的Taproot协议虽未改变公私钥基础逻辑,但通过“默克尔化抽象语法树”(MAST)将复杂交易的签名验证过程优化为“原子化验证”,提升了隐私性与交易效率。

- 量子安全探索:当前ECDSA算法理论上面临量子计算威胁(量子计算机或可在多项式时间内破解椭圆曲线难题),但比特币社区已开始研究后量子密码学方案(如Lamport签名),不过目前尚无实际攻击案例。

总结

公私钥体系通过数学不可逆性构建了“去中心化信任基础”,而比特币则将这一体系转化为“无需中介的身份验证工具”——私钥证明所有权,公钥验证控制权,地址保护隐私,三者共同构成了区块链安全的核心支柱。对于普通用户而言,理解“私钥即资产”的原则,做好私钥安全管理,仍是防范风险的首要任务;而技术层面,从ECDSA到潜在的抗量子算法,公私钥体系的演进将持续守护区块链的信任基石。