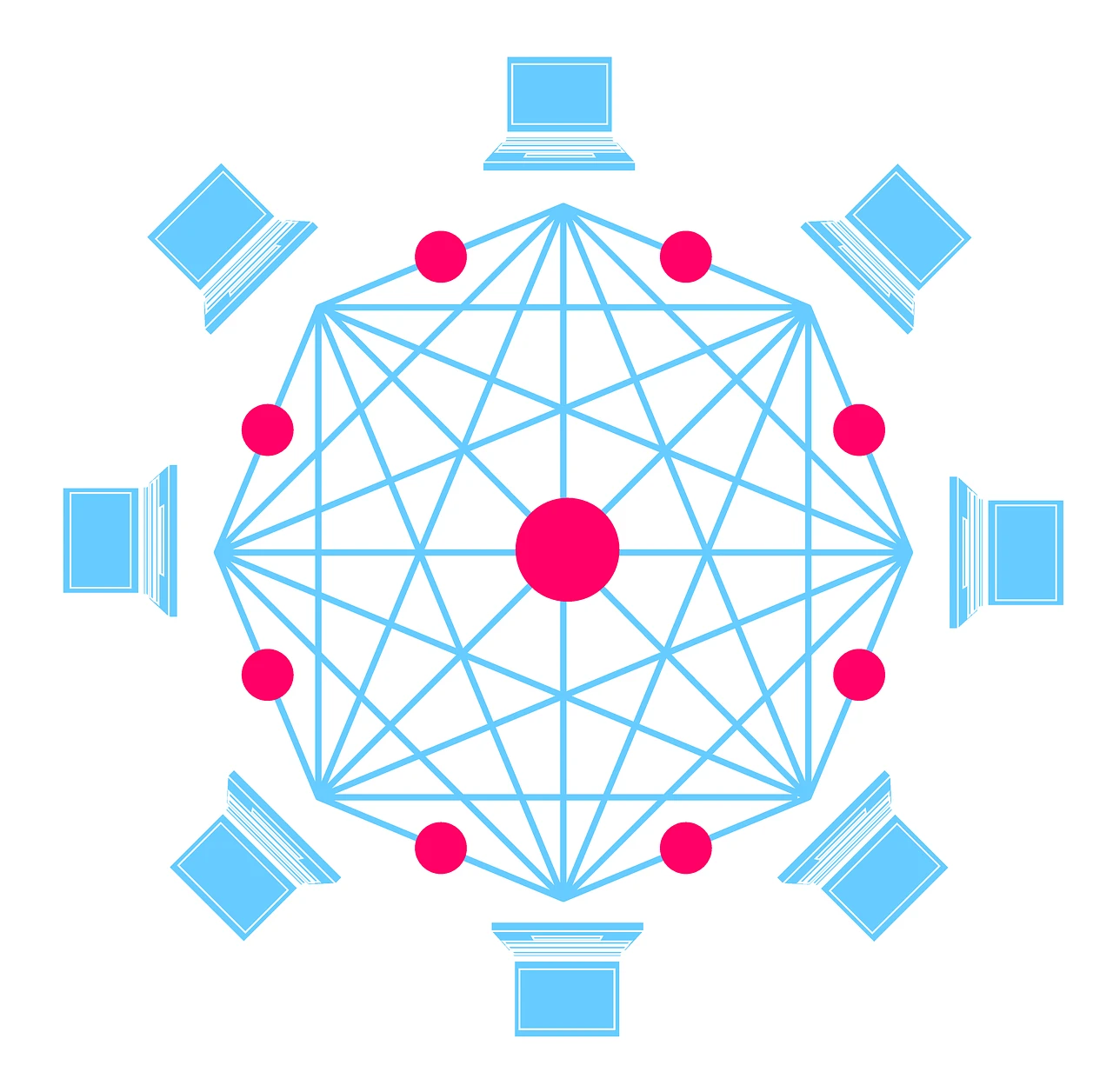

区块链去中心化是通过分布式账本技术将数据存储与管理权限分散至网络多个节点,消除单一控制中心的技术架构与信任机制。其核心在于用代码与算法重构信任,使系统运行不依赖中心化机构,而比特币作为区块链技术的首个应用,以完整的技术设计与16年实践,成为这一理念的标杆。

区块链去中心化:技术架构与核心特征

区块链去中心化的本质是通过“去中介化”与“分布式协同”重构系统信任逻辑,其核心特征可概括为四点:

1. 分布式架构:数据存储的“无中心”

传统中心化系统(如银行数据库)依赖单一服务器集群存储数据,存在单点故障风险。区块链则将数据同步记录于全球数千乃至数万个节点,每个节点均保留完整账本副本。这种“人人记账”模式确保:任一节点失效不影响整体网络运行,数据篡改需控制全网51%以上节点,理论攻击成本极高。

2. 共识机制:规则共识替代权威决策

中心化系统通过机构(如银行、政府)验证交易合法性,而区块链通过算法(如PoW、PoS)让节点自主达成共识。以比特币采用的工作量证明(PoW)为例,节点通过算力竞争验证交易、打包区块,最长链规则(即“多数节点认可的链为有效链”)确保数据一致性。这种“算法即法律”的设计,让规则透明化、决策去中心化。

3. 不可篡改性:哈希链式存储的时间戳固化

区块链数据以“区块+链式结构”存储:每个区块包含前一区块的哈希值(加密指纹),形成不可分割的时间链条。若篡改某一区块数据,需同步修改后续所有区块的哈希值,在分布式网络中几乎不可能实现。这种特性使区块链成为“不可篡改的分布式数据库”。

4. 透明与匿名的平衡:开放与隐私的共存

区块链交易数据对全网公开(透明性),但参与者身份通过公钥哈希(如比特币地址)标识,不直接关联真实身份( pseudonymity )。这种“数据公开、身份匿名”的设计,既满足监管所需的可追溯性,又保护用户隐私,避免中心化机构滥用个人信息。

比特币:去中心化理念的技术实践

自2009年中本聪发布比特币白皮书以来,其网络已连续稳定运行超16年,未发生重大宕机或数据篡改事件。这一稳定性源于其从“数据层”到“激励层”的全链路去中心化设计:

1. 分布式账本:交易的“点对点直达”

比特币网络中,用户通过钱包地址直接交互,无需银行、支付机构等中介。每笔交易经全网节点验证后,按时间顺序写入区块,最终同步至全球数万个全节点(截至2025年约12万个)。这种“交易-验证-记账”的全流程去中心化,使比特币成为首个真正意义上的“点对点电子现金系统”。

例如,萨尔瓦多居民可直接用比特币支付商品,交易记录实时广播至全球节点,10分钟左右完成区块确认,全程无需央行或商业银行参与。

2. 工作量证明(PoW):算力公平竞争的共识基石

比特币通过PoW机制确保节点公平参与记账:矿工(即记账节点)通过算力求解数学难题竞争区块打包权,成功打包者获得区块奖励(2024年减半后为3.125 BTC)与交易费。这种设计实现两大目标:

- 去中心化参与:任何人可通过算力加入网络,无预设“权威节点”;

- 安全与公平平衡:算力越高,成功记账概率越大,但单一主体难以垄断(2025年比特币全网算力已达450 EH/s,分散于全球矿场)。

3. 抗审查与抗攻击:系统韧性的“生存测试”

比特币的去中心化设计使其具备极强的抗干预能力:

- 抗双花攻击:交易需经6个区块确认(约1小时)才被视为最终有效,攻击者需控制后续所有区块,成本随时间指数级上升;

- 抗中心化决策:协议升级需社区共识(如软分叉/硬分叉),无单一机构可强制修改规则。例如2017年“比特币现金(BCH)”硬分叉,本质是社区对“扩容方案”的共识分歧,最终形成平行网络,而非中心化决策结果。

4. 经济模型:激励机制巩固去中心化

比特币通过“稀缺性+激励”构建可持续的去中心化生态:

- 总量有限:算法限定总量2100万枚,避免通胀稀释价值,强化持有者长期共识;

- 矿工激励:区块奖励(初期50 BTC,每4年减半)与交易费驱动矿工投入算力维护网络,形成“算力-安全-价值”的正向循环。

实践验证:比特币去中心化的“现实答卷”

16年运行中,比特币的去中心化特性经受住多重考验:

- 系统稳定性:无重大宕机记录,2020年3月全球疫情引发流动性危机时,比特币网络仍正常处理每秒4.6笔交易,验证了分布式系统的韧性;

- 全球接受度:超70%国家认可比特币合规交易,萨尔瓦多(2021年)、中非共和国(2022年)将其列为法定货币,打破“去中心化货币无法被主权国家接纳”的质疑;

- 技术演进与去中心化平衡:面对交易拥堵问题,比特币通过“闪电网络”(Layer 2)实现每秒千万级交易处理,却未牺牲主链去中心化—— Layer 2仅作为主链的“扩展通道”,最终结算仍锚定主链账本。

2025年最新动态:去中心化与现实的融合

尽管监管与技术环境变化,比特币的去中心化核心未受动摇:

- 机构入场不改变底层逻辑:美国SEC批准比特币现货ETF后,机构投资者占比升至40%,但资金流动仅发生在二级市场,比特币账本仍由全球节点维护,协议规则未因机构参与而中心化;

- 绿色转型强化去中心化可持续性:约65%比特币矿场使用太阳能、水电等可再生能源(2025年数据),PoW能耗争议缓解,生态可持续性增强;

- 社区共识巩固:面对“PoW转PoS”的争议,比特币社区通过链上投票明确“坚持PoW”,再次验证去中心化决策机制的有效性。

总结:去中心化的本质与价值

区块链去中心化并非“无政府主义”,而是用技术手段实现“规则透明化、决策分布式、信任代码化”。比特币以分布式账本、PoW共识、经济激励与抗审查设计,构建了一个“无需信任中介即可价值传输”的系统。16年实践证明,这种去中心化架构不仅可行,更在金融、供应链等领域展现出重构行业逻辑的潜力——其核心价值,正在于让“信任”从依赖机构转向依赖数学与代码,最终实现个体对自身数据与资产的真正掌控。