非对称加密是现代数字安全的基石,其核心价值在于解决了对称加密中“密钥分发难题”,通过公钥与私钥的数学配对,实现了无需预先共享密钥即可安全通信与身份验证,这为互联网金融、区块链等领域提供了信任基础。而比特币作为首个成功应用区块链技术的加密货币,其防伪造机制是一套融合非对称加密、密码学哈希、分布式共识与链式存储的综合系统,从技术层面杜绝了交易篡改与“双花”问题。

非对称加密:数字世界的“信任引擎”

核心原理:公钥与私钥的数学魔法

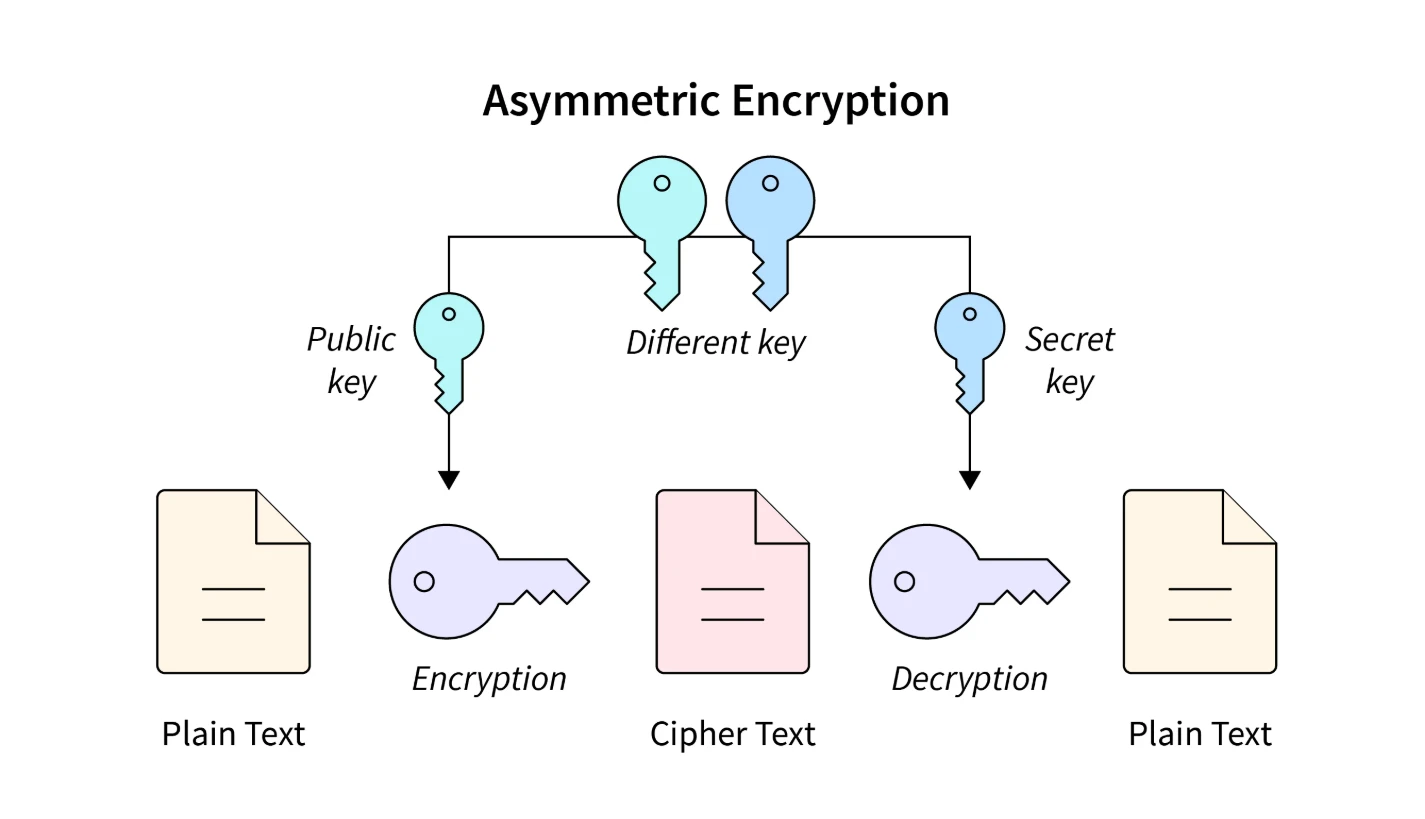

非对称加密(公钥加密)使用一对数学相关的密钥:公钥(公开可见)与私钥(用户独占)。公钥加密的数据仅能通过对应私钥解密,反之亦然。这种“单向不可逆”特性源于复杂的数学函数(如RSA基于大数分解难题,椭圆曲线加密ECC基于离散对数难题),使得从公钥反推私钥在计算上不可行。

三大不可替代的重要性

- 安全通信无需预共享密钥:在对称加密中,通信双方需提前共享密钥,一旦密钥泄露,整个通信体系崩塌。非对称加密中,发送方用接收方公钥加密信息,接收方用私钥解密,无需提前交换密钥,彻底解决了“密钥分发悖论”。例如,SSL/TLS协议(网站HTTPS)通过非对称加密完成对称密钥的安全传输,保障了全球互联网的加密通信。

- 数字签名实现身份确权:私钥持有者可对数据生成“数字签名”(用私钥加密数据哈希值),任何人可用公钥验证签名,确认数据未被篡改且确实由私钥持有者发出。这一机制是区块链交易、电子合同、数字货币所有权证明的核心技术。

- 构建去中心化信任体系:在无中心化机构的场景(如区块链),非对称加密让用户通过私钥完全掌控资产所有权,无需依赖第三方中介。例如,比特币用户的私钥即“数字钱包”,拥有私钥就拥有对应地址的资产控制权,这是“去中心化金融”的信任基础。

比特币防伪造:多层技术筑起的“数字堡垒”

比特币的防伪造机制并非单一技术,而是非对称加密、密码学哈希、区块链结构与共识机制的协同作用,从交易生成、存储到验证全流程杜绝篡改可能。

数字签名:确保交易真实且不可篡改

- 交易发起阶段:用户发起比特币转账时,需用私钥对交易信息(转账金额、接收地址、时间戳等)生成数字签名。这一签名通过椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)实现,与用户公钥(即比特币地址)绑定。

- 全网验证阶段:其他节点收到交易后,用发送方公钥验证签名:若验证通过,证明交易确实由私钥持有者发起且信息未被篡改;若验证失败(如金额被修改),交易直接被拒绝。这一步彻底防止了伪造他人身份发起交易的可能。

区块链:链式存储与哈希值锚定

- 区块结构:比特币交易被打包成“区块”,每个区块包含:前一区块的哈希值、本区块交易数据的哈希值(Merkle根)、时间戳、工作量证明随机数。

- 不可篡改性:哈希函数(SHA-256)将任意长度数据转化为256位固定哈希值,特性是“输入微小变化,输出完全不同”且“无法从哈希值反推原始数据”。每个区块通过前一区块的哈希值“锚定”,形成链式结构。若篡改某一区块数据,其哈希值将巨变,导致后续所有区块的哈希值失效,需重构整个区块链,在算力去中心化的比特币网络中,这一成本趋近无穷大。

工作量证明(PoW):阻止恶意篡改与“双花”

- 共识机制的核心作用:比特币通过PoW确保区块链账本的唯一性。矿工需消耗算力求解数学难题(找到一个随机数,使区块哈希值满足前N位为0),才能生成新区块。这一过程耗时且耗能,确保攻击者需控制全网51%以上算力才能篡改账本(即“51%攻击”),而比特币全网算力已达每秒百亿亿次级别,实际攻击成本不可承受。

- 解决“双花问题”:若用户试图将同一笔比特币花两次(双花),两笔冲突交易只能有一笔被打包进区块链。当后续区块不断叠加(通常等待6个区块确认),包含合法交易的链会成为最长链,另一笔伪造交易因无法获得足够算力支持而被废弃,从而杜绝双花。

分布式节点网络:去中心化的“集体监督”

比特币网络由全球数万个全节点组成,每个节点独立存储完整区块链副本。任何节点试图提交篡改后的区块,都会因与其他节点的账本不一致而被拒绝。这种“去中心化存储+集体验证”机制,使得单点篡改无法影响全网共识,进一步强化了防伪造能力。

总结:技术协同构建的安全范式

非对称加密通过公私钥体系解决了“身份确权”与“安全通信”的底层问题,是数字时代信任的技术基础;而比特币则将其与区块链、哈希函数、PoW共识深度融合,构建了一套“交易可验证、历史不可改、账本全球一致”的防伪造系统。二者共同证明:密码学不仅是技术工具,更是构建去中心化信任的核心引擎。