摘要:作为全球最大稳定币发行商,Tether的发展始终伴随争议与监管博弈。从早期游走灰色地带到主动拥抱合规,其正经历从“行业争议者”到“监管适应者”的转型。本文剖析其发展脉络、市场地位、合规举措及挑战,揭示稳定币巨头在金融监管框架下的战略选择与行业影响。

一、发展历程:争议中崛起的稳定币巨头

Tether以USDT为核心产品崛起于稳定币行业早期,凭借高流动性和广泛交易对支持,成为加密市场关键基础设施,尤其在新兴市场渗透至现实支付场景。但早期因拒绝完整审计、所有权结构模糊及涉嫌影子银行业务,长期处于监管机构重点审视之下——美国监管多次调查罚款、市场对储备真实性的质疑,使其一度被贴上“行业不稳定因素”标签。

转折点始于美国《GENIUS法案》出台,该法案首次为稳定币建立联邦规则,要求发行商落实等额储备、月度审计及严格合规监管。对总部位于萨尔瓦多的Tether而言,这既是挑战也是机遇。尽管长期借离岸司法管辖区规避监管(USDT流通量超1600亿美元,年净利润达百亿美元级),但其主动进军美国高监管市场,标志战略重心重大调整:计划用三年过渡期优化储备结构、推出符合美规新代币、寻求四大审计机构合作,展现从“被动规避”到“主动合规”的决心。

二、市场地位:流动性王者的双面博弈

Tether的市场统治力无可争议。USDT支持12条以上区块链跨链流通,是全球加密交易对绝对主力,在传统金融基础设施薄弱地区甚至承担部分法币替代功能。近年数据显示,其流通量稳居稳定币市场首位,仅持有美国国债的保守收益便超40亿美元/年,凸显“低风险高收益”商业模式特性。

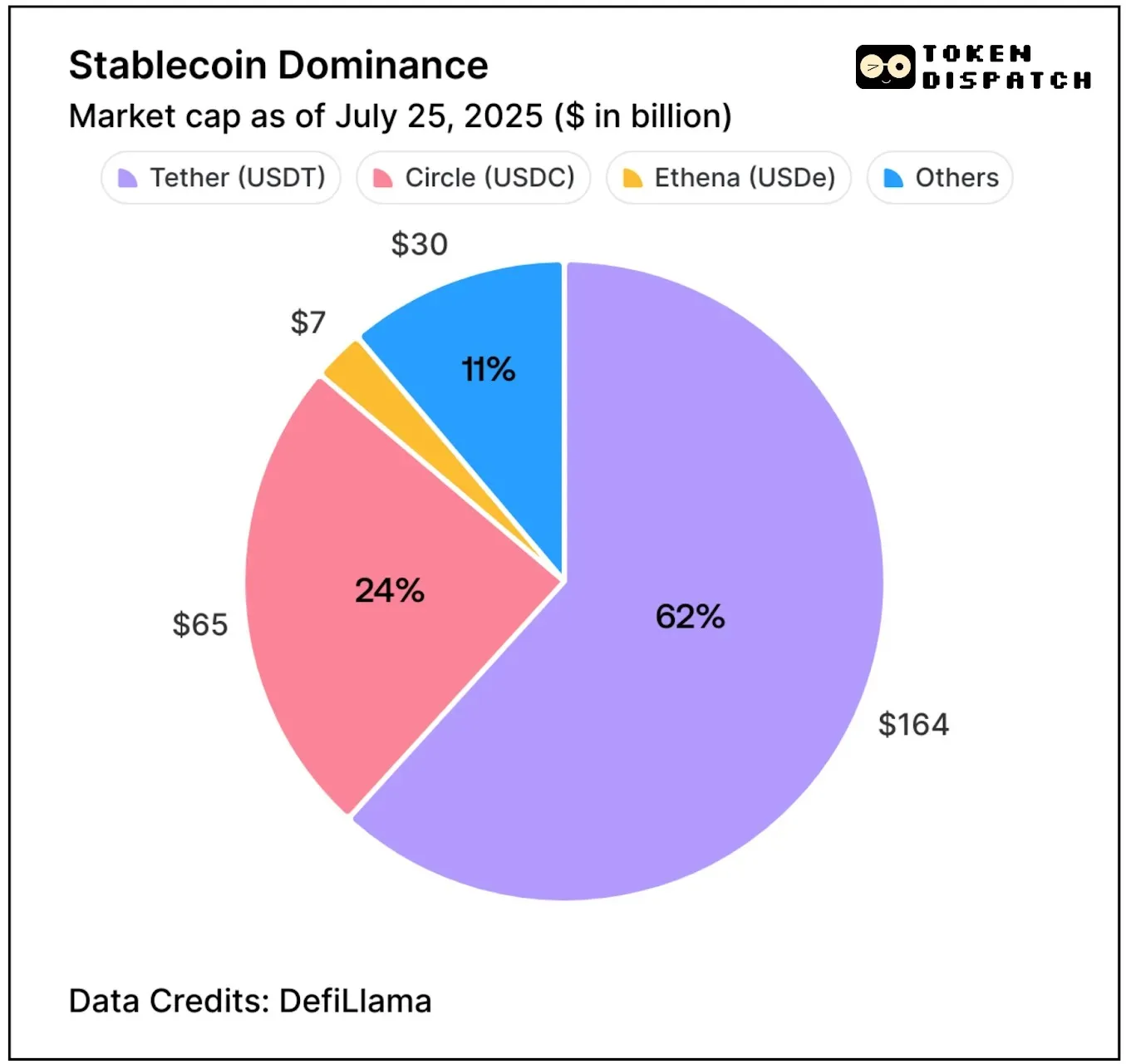

但市场地位伴随争议。透明度曾是最大软肋,虽近年逐步披露储备(如超千亿美元美国国债、数十亿美元股权资产),历史信任危机仍未完全消散。与此同时,竞争对手Circle的USDC凭合规先发优势持续侵蚀份额:Tether市场占比从近70%降至60%左右,USDC则升至24%以上。竞争格局倒逼Tether加速合规,以巩固机构信任,避免在严监管市场被边缘化。

三、合规化转型:成本与收益的战略平衡

Tether合规化举措聚焦三大核心:储备结构优化、审计体系升级、地域市场拓展。按《GENIUS法案》要求,需将储备主力配置于美国国债等高流动性资产,接受月度审计与OCC监督。这伴随显著成本压力:大型会计师事务所年度审计费或达数千万美元,反洗钱系统需专业团队维护,储备调整或致收益率下降10-15%。但依托规模效应与利润基数,公司有能力消化成本,甚至将合规转化为增长引擎——合规USDT有望吸引传统金融机构入场,打开资产管理、银行合作等新场景。

战略上采取“双线并行”:一方面保留全球市场高流动性优势,服务加密原生用户与新兴市场;另一方面推出美国专属USDT版本,瞄准机构客户效率需求。这种分众化运营旨在同时占据“加密流动性入口”与“传统金融合规通道”,构建更广覆盖的生态体系。此外,通过与美国政治圈关联(如商务部长背景及资本合作),试图在政策层面获取缓冲空间,保障过渡期平稳过渡。

四、挑战与风险:合规光环下的隐忧

合规化虽带来机遇,Tether仍需应对多重挑战。用户信任分裂首当其冲:尼日利亚、阿根廷等非美用户或质疑其“服从美国监管”能力,担忧资金冻结风险上升,可能转向去中心化稳定币,导致部分市场份额流失,尤其在传统机构信任度低的地区。

监管合规持续性风险同样突出。即便三年过渡期达标,未来政治环境变化、监管标准升级仍可能冲击商业模式——例如储备透明度要求或进一步提高,或被纳入更严金融监管框架,削弱运营自由度。历史问题(如审计争议、资金冻结事件)也可能成为竞争对手攻击靶点,影响机构客户口碑。

市场竞争层面,Circle的USDC已在合规赛道占得先机,全美国州级监管覆盖及华尔街布局或吸引更多传统金融资源。若Tether合规执行出现疏漏(如审计延迟、储备波动),USDC有望扩大优势。此外,算法稳定币、央行数字货币等新兴项目崛起,也将对其垄断地位构成长期威胁。

五、行业影响与未来展望

Tether合规化转型不仅关乎自身命运,更可能重塑稳定币行业格局。若能在不牺牲利润率前提下完成监管适应,将树立“高规模+高合规”行业标杆,加速传统金融与加密领域融合。对机构投资者而言,透明合规的USDT或成进入加密市场的关键桥梁,推动数字资产主流化进程。

长期看,Tether的战略选择折射出加密行业与传统金融体系的博弈趋势。其成败取决于两大核心能力:在合规成本与市场扩张间平衡以维持盈利,在监管框架内保持技术创新(如跨链互操作性、智能合约应用突破)以巩固护城河。无论结果如何,这家曾被视为“行业异类”的巨头,正通过主动拥抱监管,书写加密金融合规化的关键篇章。

对投资者与行业观察者而言,Tether转型揭示核心命题:全球金融监管趋严背景下,加密项目可持续发展需兼具技术优势与主流金融兼容能力。其能否从“被监管追赶者”蜕变为“规则适应者”,将直接决定在下一行业周期中的地位——或许正如愿景所示,从“被使用却不被信任”,最终成为“被信任且不可或缺”的全球金融基础设施。