加密货币市场突破4万亿美国市值,标志着数字资产从边缘走向主流。这一里程碑背后,是核心资产价值重塑、机构资本深度入场、监管框架突破与市场结构多元化的共同驱动。本文通过拆解资金流动逻辑、资产定价锚点与监管演进路径,剖析市场格局的形成机制与未来趋势。

核心资产:价值锚定与资金沉淀

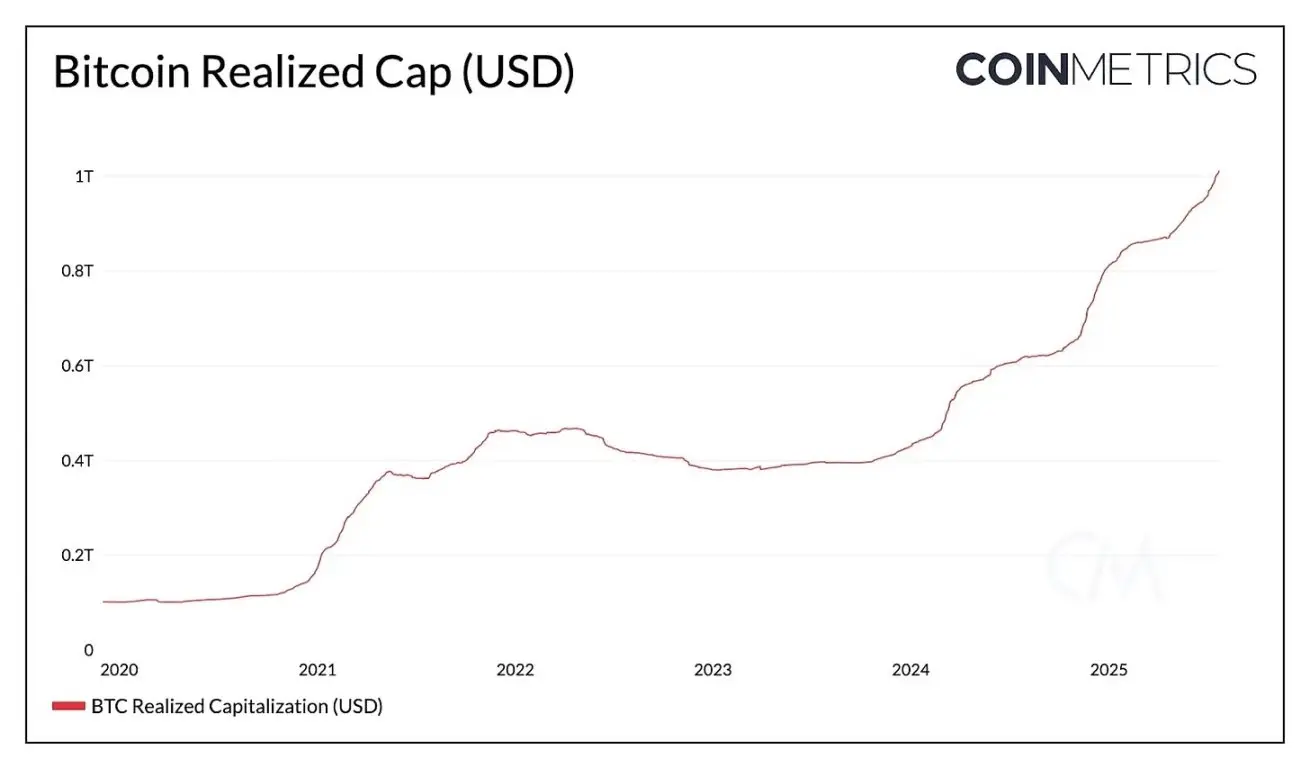

比特币作为市场基石,其“已实现市值”突破1万亿美国的节点,反映出长期持有者的信念与资金沉淀深度。该指标以代币最后一次链上移动价格计算,相比价格计的普通市值,更贴近参与者实际成本与资产锁定状态。现货ETF需求爆发与机构关注度攀升的背景下,比特币市值一度升至2.38万亿美国,价格创历史新高,全球资产地位持续巩固。

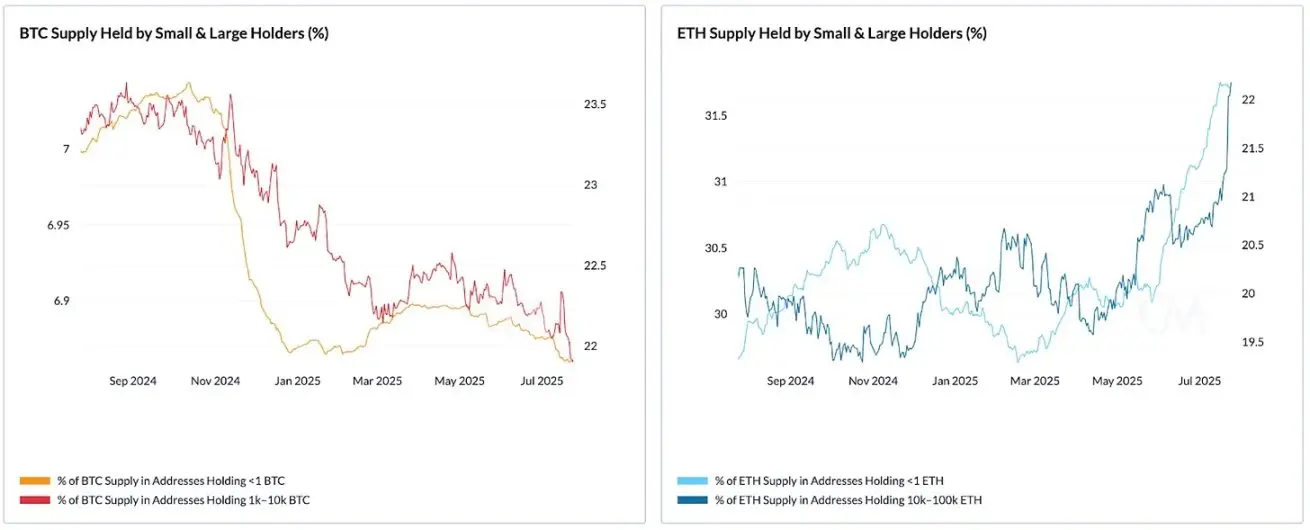

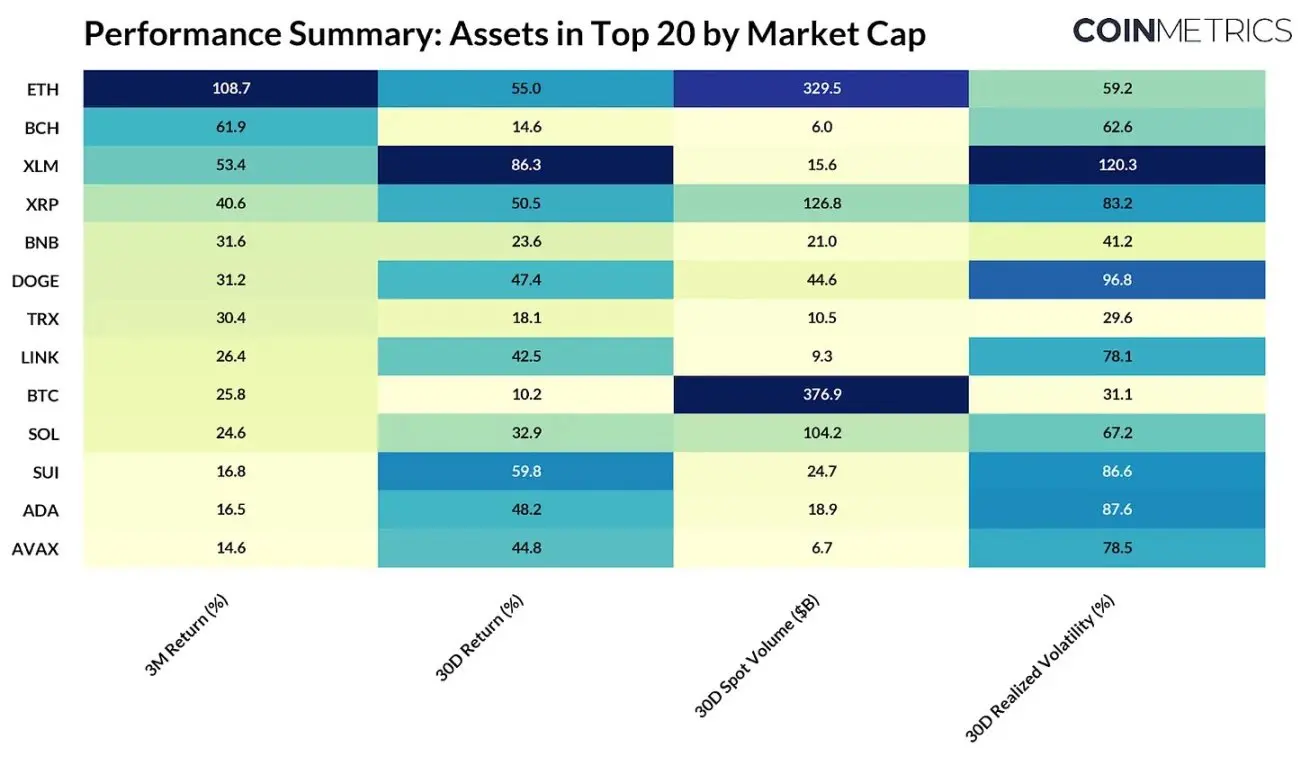

以太坊则凭借差异化路径展现动能。生态应用深化使其在稳定币、DeFi领域占据主导,成为监管突破的直接受益方。链上数据显示,1万-10万枚ETH持仓地址占比升至22%以上,1枚以下小额持有者持仓量延续早期以来的稳步增长,反映市场对其长期价值的广泛认同。ETH/BTC汇率显著反弹,预示市场主导格局正从单一化向多元化演变。

机构资本:入场路径与需求驱动

现货ETF成为增量资金核心来源。比特币ETF经历短期波动后重拾增长,美国市场总持仓量突破127万枚BTC,占总供应量6.4%,贝莱德iShares比特币信托以73.5万枚持仓居首。以太坊ETF虽推出较晚,但近月资金净流入多次超过比特币品类,持仓总量达数百万枚,占总供应量比例持续提升。

企业资金配置策略呈现分化。与比特币被动持有模式不同,以太坊资金通过质押和DeFi场景创造原生收益,该模式已延伸至Solana、TRON等生态。机构投资者从单纯资产配置转向生态参与,推动加密货币从“数字黄金”向“可编程资产”角色转变。

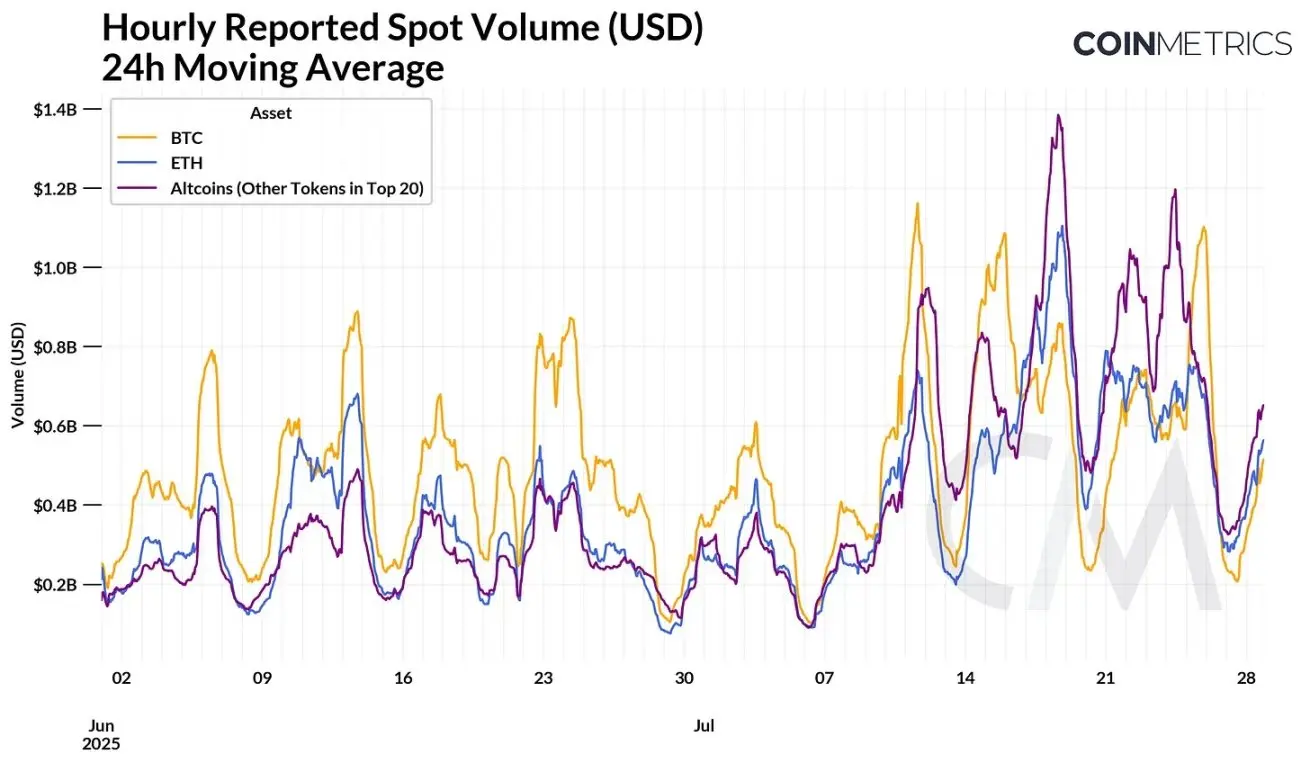

市场格局:拓宽与山寨币崛起

市场主导结构呈现多元化。尽管比特币仍以59%的市场主导率居核心,但以太坊及SOL、XRP等大盘山寨币现货交易量显著增长,山寨币总市值一度逼近1.6万亿美国。这种变化不仅体现在价格表现,更反映在资金分布——高位阶段小型比特币持有者持仓量下降,市场进入筹码分散期,而山寨币通过技术创新与应用落地吸引增量资金。

以太坊的相对强势源于生态壁垒。其在稳定币领域的绝对优势(USDC等主流稳定币基于以太坊发行)使其成为《GENIUS法案》的直接受益方,智能合约生态丰富性则为资金提供多元应用场景。随着Layer 2扩容方案成熟,交易成本与效率持续改善,进一步巩固其“区块链世界计算机”地位。

监管突破:稳定币合规化转型

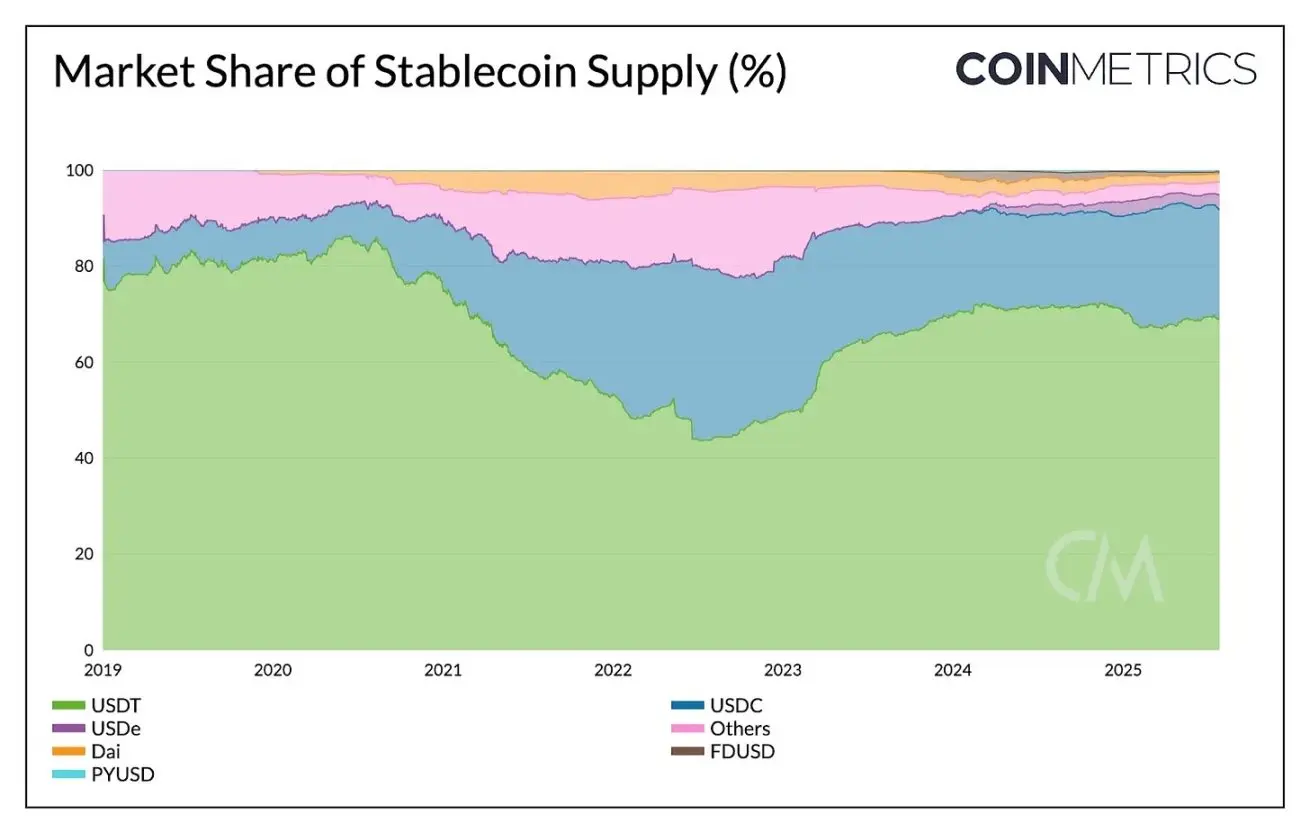

《GENIUS法案》落地标志行业进入合规化时代。该法案要求法币稳定币发行方维持全额储备(低风险国债与现金构成),通过定期审计与许可制度提升透明度。这一框架既为Tether、Circle提供合规路径,也降低传统金融机构入场门槛,推动稳定币从加密附属品演变为连接传统金融与数字经济的桥梁。

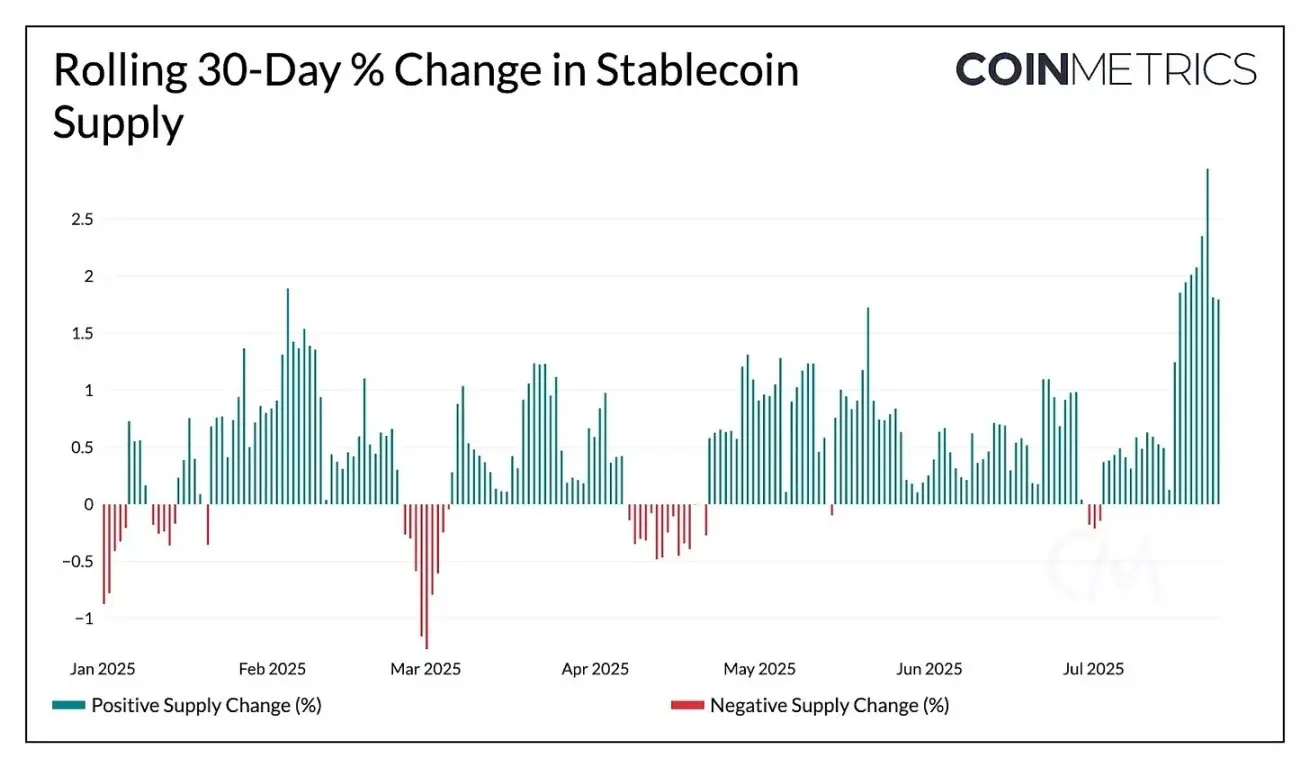

市场参与者策略分化明显:Circle向美国货币监理署申请联邦信托银行牌照,推动USDC成为首批合规稳定币;Tether计划推出独立合规稳定币专注机构支付,原有USDT继续服务离岸市场;Anchorage Digital与Ethena Labs合作,通过“监管+技术”组合实现快速合规。随着稳定币总供应量突破2500亿美国,合规化浪潮将提升其“加密经济基础设施”的可靠性。

挑战与展望

短期波动风险仍需警惕。比特币市值与已实现价值比率(MVRV)显示市场尚未过热,但筹码分散与资金轮动可能加剧价格波动。以太坊合并后共识机制转型提升了安全性,但Layer 2生态整合效率与跨链互操作性仍待突破。

未来三年《GENIUS法案》过渡期将重塑稳定币市场。合规成本或加速行业洗牌,具备资本与技术储备的玩家将占据先机。全球监管协调深化下,市场可能呈现“区域化合规”特征,美国、欧盟、亚洲形成差异化框架,推动行业向专业化、机构化演进。

对投资者而言,格局拓宽意味着机会多元:比特币仍是风险抵御核心资产,以太坊代表智能合约生态上限,优质山寨币或通过细分创新实现价值捕获。监管清晰度提升将吸引更多传统金融机构入场,推动加密货币从“替代资产”向“主流资产类别”渗透。4万亿市值不是终点,而是数字资产融入全球金融体系的新起点。