比特币长期以来一直是数字资产生态系统的基石,但其用途主要局限于价值存储和交换媒介。直到2023年,随着Babylon等协议引入比特币质押概念,用户首次能够以自托管方式锁定BTC并参与权益证明共识机制获得奖励。这一创新开启了BTCFi(比特币金融)的新时代,让比特币从被动持有的资产转变为能够积极参与去中心化金融生态的活跃资产。

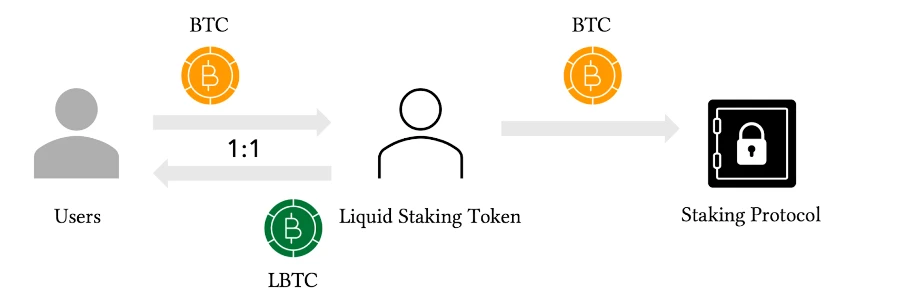

为了提升质押比特币的可用性和流动性,比特币流动质押代币(LSTs)应运而生。这些协议作为托管方,允许用户质押BTC并获得代币化凭证作为回报。这些LSTs可以自由用于各类DeFi应用,包括借贷、交易和收益农业等。这种模式让比特币持有者实现了"鱼和熊掌兼得":既能获得质押收益,又能参与广泛的DeFi机会。

随着LSTs协议的快速发展,相关协议报告的总锁仓量(TVL)已达到数十亿美元规模。

TVL通常被视为衡量用户活跃度和协议成功度的重要指标,但这也引出了一个关键问题:这些报告的TVL数据究竟有多可信?

揭示比特币质押协议如何开启DeFi新纪元

比特币质押协议的核心理念是为应用层协议提供经济安全性。从本质上讲,只有当质押的比特币受到协议托管且可被削减时,这种经济安全性才是有效的。这意味着,未受协议托管或不可削减的BTC不应计入TVL统计。

然而,比特币特有的UTXO模型增加了TVL追踪的复杂性。与以太坊的账户模型不同,比特币的UTXO模型不汇总余额,使得资金追踪和锁定变得更加复杂。每个UTXO都是具有特定使用条件的独立"比特币单元",可能需要私钥签名、多签要求或时间锁等条件才能使用。

这种技术特性使得LST协议的TVL数据通常由协议自行报告,缺乏独立的验证机制。为了建立可信的TVL统计标准,我们需要明确一个基本原则:只有那些真正处于协议控制下且可被削减的比特币才应该被计入锁仓总量。

探讨TVL指标为何成为行业‘军备竞赛’核心

在激烈的市场竞争中,TVL指标已经成为比特币质押协议争夺用户和市场份额的关键战场。许多协议为了追求更高的TVL排名,不惜与大额持有者(鲸鱼)达成特殊协议,通过人为手段抬高TVL数据。

典型的操作模式包括:鲸鱼将BTC转移到由双方共同控制的地址进行"质押",但实际上鲸鱼仍保有资金的最终控制权。协议无法强制赎回或执行惩罚措施,这些资金从未真正处于风险之中,却被计入TVL统计。

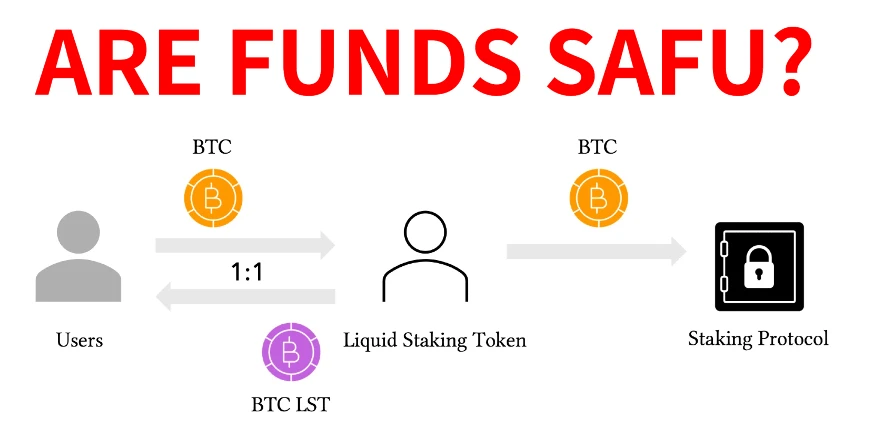

这种追求TVL数字的行为背后存在着严重的风险隐患。如果LSTs不能保证1:1的比特币储备支持,用户持有这些代币就只能依赖协议的单方面声明。当基础资产不存在时,用户在赎回时将面临实际的财务损失风险。

更重要的是,质押奖励应该来自对网络安全的真实贡献。如果基础比特币没有真正参与质押,这些奖励的可持续性就值得怀疑。这种虚假TVL现象不仅影响单个协议,更可能引发整个BTCFi生态的系统性风险,动摇用户信心并导致流动性快速流失。

的TVL竞争现状已经对BTCFi的可信度构成生存威胁。要避免重蹈中心化系统和虚假TVL的覆辙,行业必须建立无信任且可验证的储备证明机制,这正是TVL证明(Proof of TVL)方案的重要意义所在。

TVL数据大起底:比特币质押池里的‘幽灵资金’

1. 拆解比特币UTXO模型对TVL统计的特殊挑战

比特币的UTXO(未使用交易输出)模型为TVL统计带来了独特的复杂性。与以太坊的账户模型不同,比特币的每一笔交易都会创建独立的“比特币单元”,每个单元可能有不同的使用条件,例如需要私钥签名、多签要求或时间锁。这种设计使得资金追踪和锁定变得复杂,TVL数据通常由协议自行报告,缺乏统一的验证标准。因此,只有那些真正由质押协议托管且可被削减的比特币才应计入TVL,否则数据可能失真。

2. 揭露鲸鱼与协议合谋虚增TVL的三大套路

一些比特币流动质押协议为了追求高TVL数据,与大额持有者(鲸鱼)合谋,通过以下方式虚增数字:

- 鲸鱼质押:鲸鱼将比特币转移到由自己和协议共同控制的地址,名义上参与质押。

- 控制权未变:鲸鱼仍对UTXO保有最终控制权,协议无法强制赎回或执行惩罚,资金从未真正处于风险中。

- 虚假计入TVL:协议将这些UTXO计入TVL,尽管资金未被真正锁定,鲸鱼可随时提取或重复使用。

这种“伪质押”缺乏削减惩罚机制,违背了质押保障网络安全的核心意义,仅是为了抬高数字而进行的虚假操作。

3. 对比传统金融数据造假与区块链领域的新型作假差异

传统金融数据造假通常涉及财务报表的虚假陈述或资产隐匿,而区块链领域的TVL作假则更具技术隐蔽性。在比特币生态中,作假通过UTXO模型的复杂性和协议自行报告机制实现,例如重复计数未锁定资金或与鲸鱼合谋。尽管形式不同,两者本质相似:都通过扭曲真实数据误导用户,破坏信任。然而,区块链的透明性和可验证性为解决这一问题提供了新路径,例如通过链上验证工具和零知识证明技术,能够更有效地揭露和防止作假行为。

剖析伪质押如何破坏LST代币1:1储备根基

流动质押代币(LSTs)的核心承诺是1:1的比特币储备支持。然而,部分协议通过伪质押操作破坏了这一根基。具体表现为:大额持有者(鲸鱼)将比特币转入与协议共管的地址,但实际控制权仍完全掌握在鲸鱼手中。这些资金既不能被协议强制执行赎回,也不具备任何惩罚性削减(slashing)机制,本质上从未真正锁定。

这种操作导致LST代币背后的实际抵押品低于报告数额,动摇了“每个LST都由真实比特币1:1支持”的基本假设。用户持有这类代币时,仅能依赖协议的单方面声明,面临赎回时无法兑付的财务风险。

计算膨胀TVL引发的系统性风险传导链

虚高的TVL数据会引发多重系统性风险。首先,它掩盖了协议真实的流动性和风险状况,给用户带来虚假的安全感。其次,当部分“质押”比特币仍由原持有者完全控制时,质押模型无法提供应有的安全保障。

风险传导链表现为:信任减弱 → 流动性流失 → 单个协议崩溃 → 波及整个BTCFi生态系统。更严重的是,无法验证的质押奖励来源成疑——如果基础比特币未真实参与网络安全维护,所谓“奖励”的可持续性无从谈起,进一步加剧系统脆弱性。

类比FTX崩盘揭示中心化信任危机的区块链变体

这种情况与FTX崩盘有着惊人的相似性:申报数字(TVL数据)与实际储备(真正锁定的比特币)之间存在巨大差距。FTX的收据代币与实际可赎回资产的脱节,最终导致用户信任的全面崩溃。

在比特币质押领域,当协议开始虚报TVL时,就背离了比特币无需信任的核心原则。用户无法审计储备金,只能选择相信运营方的声明,这实际上将去中心化协议退化为中心化实体。这种信任危机不仅威胁单个协议,更可能演变为整个BTCFi生态的生存威胁。

链上透明革命:用数学证明代替空口承诺

1. 解密Taproot地址构建质押锁定脚本的技术原理

在比特币质押场景中,Taproot地址是实现质押锁定脚本的关键技术。以Babylon协议为例,它通过特定的交易结构将质押行为与比特币的UTXO模型紧密结合。当用户参与质押时,需要构建包含两个核心输出的交易:第一个UTXO将比特币发送到与质押锁定脚本绑定的Taproot地址;第二个UTXO则包含质押者和协议的公钥,用于所有权验证。这种设计确保了质押行为完全可追溯,所有规则公开透明,为链上验证奠定了坚实基础。

2. 演示Lombard Finance案例的四步验证法

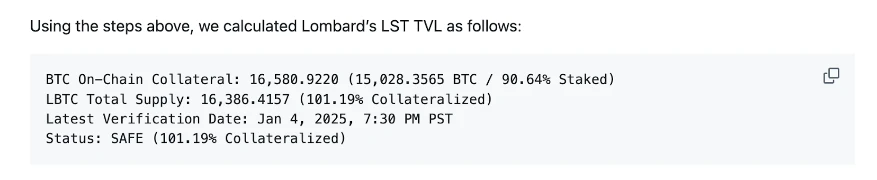

通过Lombard Finance的实际案例,可以清晰展示链上验证的全过程。验证分为四个关键步骤:首先识别用户存款钱包,作为资金流入的起点;接着追踪资金流向协议控制的质押钱包,筛选符合Babylon规范的质押交易;然后验证交易中是否包含必要的公钥信息,确保所有权明确;最后汇总经过验证的质押交易金额,计算真实TVL。通过这一流程,测得Lombard的链上抵押品为16,580.922 BTC,其中90.64%正在积极参与质押,超额抵押率达到101.19%,所有数据均可通过链上交易直接验证。

3. 量化分析超额抵押率与链上透明度的关联关系

超额抵押率是衡量协议安全性的重要指标。在Lombard案例中,101.19%的超额抵押率表明其抵押品价值高于代币总供应量,这为系统提供了风险缓冲。更重要的是,这种量化结果完全建立在链上可验证数据的基础上:每笔质押交易都可追溯至协议地址,所有权验证符合标准规则。这种透明度使用户能够独立验证储备情况,无需依赖协议的单方面声明。量化数据与验证机制的结合,为评估协议真实风险提供了可靠依据,推动行业从空口承诺向数学证明转变。

零知识证明救世?去信任化验证终极方案

零知识证明(ZKPs)为比特币质押生态提供了一种无需信任的TVL验证方案。其核心优势在于,用户无需依赖任何第三方即可独立验证数据真实性,甚至可以在手机或浏览器等客户端设备上低成本完成验证,大幅降低了信任门槛和操作摩擦。

在具体实现上,零知识证明用于验证以下逻辑关系:协议在Babylon上质押的比特币数量,加上其钱包中的储备比特币,应大于或等于其发行的流动质押代币(LST)总供应量。其中,验证质押交易是否有效需满足两个关键条件:一是交易需包含Taproot输出,且密钥支出路径被禁用,同时提交至由时间锁脚本、解除绑定脚本和削减脚本构成的脚本树;二是交易必须包含一个OP_RETURN输出,其中记录版本号、质押者公钥、最终性提供者公钥及质押时间等数据。

储备证明部分则可借鉴Vitalik Buterin提出的方案,仅需将签名算法从以太坊惯用的Keccak哈希调整为比特币采用的SHA算法。LST总供应量作为公开输入数据由用户提供。

与传统的储备证明方法相比,基于zk-STARKs等零知识证明技术的方案实现了根本性突破。传统方法仍需用户相信协议会如实计算并上报数据,而ZKPs通过密码学保证了验证过程的可信度,真正实现了“不信任,只验证”。

展望未来,随着移动设备算力的提升和零知识证明技术的不断优化,用户有望在手机端实现TVL的实时验证。这将使每一个普通用户都能成为网络安全的监督者,推动BTCFi生态在透明、可信的轨道上持续发展。

重建信任地基:BTCFi生态自救路线图

面对BTCFi生态中TVL数据失真的挑战,行业亟需建立一套透明可信的验证体系。这一自救路线图包含三大核心行动方向:

行业标准制定的三大核心原则

首先需确立不可篡改、可验证、去信任化三大原则。标准必须要求所有质押交易符合链上可追溯的规范(如Babylon的Taproot锁定脚本),并确保只有协议实际控制且可被削减的BTC才能计入TVL。任何未满足所有权验证和惩罚机制的质押行为均应被排除。

社区协作的开源验证工具生态

推动开发像"Proof of TVL"这样的开源工具,允许任何人独立验证质押数据。工具需支持从识别存款地址、追踪交易流向、验证所有权到计算真实抵押率的全流程,并通过社区贡献不断扩展协议覆盖范围。例如对Lombard Finance的验证显示,其101.19%的超额抵押率完全可通过链上数据重现。

透明化演进的五年发展蓝图

短期优先落地基础链上验证工具,中期集成零知识证明技术实现手机端实时验证,长期目标是建立无需信任的行业标准体系。通过持续优化ZK证明算法(如替换签名哈希算法适配比特币特性),最终实现用户可直接在客户端验证储备证明与质押量的目标。

该路线图强调集体行动价值,呼吁协议方、开发者与用户共同参与工具改进、标准制定和知识传播,从根本上重建比特币金融的信任地基。