区块链世界里的代币并非千篇一律。基础设施代币(如L1/L2公链代币)的经济模型相对成熟,核心逻辑围绕区块空间的供需关系展开。但应用代币(部署在区块链上的智能合约协议代币)则面临完全不同的挑战,其经济模型设计至今仍是行业难题。

应用代币需要像底层代码一样灵活多变的经济模型。理想状态下,它应该能根据用户贡献的价值动态调整奖励机制,同时满足不同司法管辖区的合规要求。这种设计不仅能最大化协议价值,还能实现最小化治理的目标。无论是DeFi、社交应用还是DePIN网络,这套原则都适用。

应用代币的核心挑战:三大挑战详解

应用代币主要面临三大核心挑战:

本质差异:基础设施代币有类似EIP-1559的销毁机制支撑经济模型,而应用代币作为区块空间的使用者而非提供者,必须构建独立的经济体系。更复杂的是,应用代币往往涉及受监管的业务活动(如衍生品交易),这使其法律风险远高于基础设施代币。

经济模型痛点:应用代币需要同时解决三个关键问题:治理不确定性(DAO可能带来的法律风险)、价值分配困境(简单分红机制易被认定为证券)、监管合规难题(全球协议如何适应区域性法规)。这三个问题环环相扣,构成了制约应用代币发展的"不可能三角"。

三重挑战的具体表现:

- 治理方面,美国等司法管辖区对控制协议收入的DAO持审慎态度

- 价值分配上,按比例分红等机制容易触发证券法监管

- 合规性要求使得全球协议不得不面对"监管套利"的困境

这些挑战意味着应用代币必须跳出基础设施代币的思维框架,构建全新的经济模型范式。下文将重点解析如何通过现金流设计、费用追溯性和管理人机制,为应用代币打造既合规又富有弹性的经济基础。

应用代币的生死劫:治理、价值、监管三大雷区全解析

1. 剖析DAO治理带来的法律不确定性

应用代币通常赋予持有者治理权,而DAO的运作机制可能带来基础设施代币不会面临的法律风险。特别是对于在美国有重要业务的DAO,如果其控制协议收入或作为经济活动的中介,就可能触发监管风险。为规避这些风险,项目方可以采取最小化治理策略,削弱DAO的控制权。对于无法完全去中心化的项目,怀俄明州的DUNA(去中心化非法人非营利组织协会)提供了一种法律实体解决方案,既能保持去中心化特性,又能满足税务合规要求。

2. 揭秘代币分配机制的证券法风险

应用代币项目必须审慎设计价值分配机制。美国证券法对"投票权+经济权"的组合特别敏感,类似股息分配和代币回购的简单机制可能被认定为证券特征。更安全的做法是采用利益相关者模式,通过奖励特定贡献(如运营前端、参与协议、质押抵押品等)来激励代币持有者。项目方需要明确各利益方的行为激励,构建创造整体价值的机制。本文为简化讨论,假设采用最常见的治理参与奖励模型。

3. 拆解监管合规对全球协议的致命打击

代币价值机制设计必须考虑监管合规问题。如果代币持有者从不合规的前端或API获取收益,就可能面临法律风险。现有解决方案往往局限于美国允许的业务范围,这不仅限制了协议的全球发展,也增加了治理负担。理想方案应实现:1)协议层面保持中立;2)前端层面确保本地合规;3)费用分配可区分合规来源。这种灵活性设计能确保协议在监管压力下保持弹性,避免因单一司法管辖区的限制导致整个代币经济价值归零。

费用可追溯性:如何让代币持有者避开法律地雷?

解密前端溯源的加密技术实现

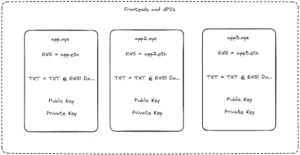

实现费用可追溯性的关键在于建立前端身份与交易来源的可靠映射。通过密码学技术,每个前端需要在其DNS记录中添加包含公钥的特殊TXT记录,形成不可篡改的域-公钥绑定关系。当用户通过前端发起交易时,系统会验证前端是否已完成注册,并使用对应私钥对交易进行签名验证。这种机制确保了每笔交易都能准确追溯到其来源前端,为后续的费用分流奠定基础。

揭示费用分流的三种架构设计

费用分流主要存在三种设计模式:

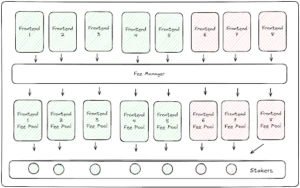

1. 独立质押池模式:每个前端拥有专属质押池,代币持有者可选择性质押到合规前端。这种设计虽能精准规避法律风险,但会导致流动性碎片化。

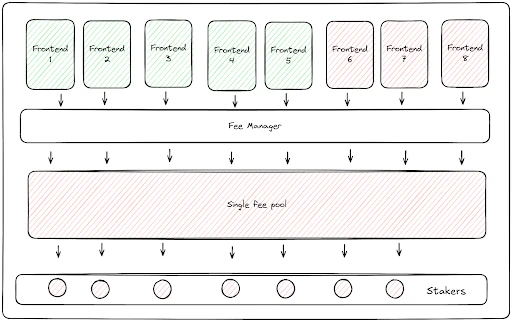

2. 统一资金池模式:所有前端费用汇集到单一池中,虽简化操作但丧失了风险隔离功能。

3. 管理人精选模式:由专业管理人构建合规前端组合包,代币持有者通过质押给管理人来间接选择收益来源。这种折中方案既保持流动性集中,又能实现风险过滤。

解析质押模块如何隔离合规风险

质押模块的核心价值在于建立法律防火墙。当代币持有者将资产质押到特定前端或管理人组合时,实质上是在声明只接受这些合规渠道产生的收益分配。系统会精确记录每个质押者的份额和质押时长,并按照预设比例分配对应前端的收益。未通过注册前端的交易费用则自动归入独立池,确保协议仍能从直接交互中获益。这种架构既保留了协议的全球无许可特性,又为代币持有者提供了合规选择权。

▌前端质押池架构图示

这种多前端对应多质押池的设计,通过可视化的模块结构清晰展示了合规风险隔离的实现方式。每个前端都有独立的质押通道,代币持有者可以根据自身风险偏好和合规需求,精确选择参与的前端池,从而确保收益来源的合法性。

管理人革命:去中心化合规的终极解决方案?

前端质押池的动态博弈机制

前端质押池的设计本质上是一个多方参与的动态博弈系统。每个前端都可以拥有独立的质押模块,代币持有者可以选择将资产质押到特定前端池或管理人精选的池组合中。这种机制创造了一个市场化筛选过程:合规前端通过提供法律确定性吸引更多质押,而不合规前端则面临流动性枯竭的风险。

博弈的核心在于合规成本与收益的平衡。虽然不合规前端可能因节省合规成本而暂时提供更高收益,但长期来看,大多数用户(特别是机构投资者)更倾向于选择受监管的前端。这种市场选择压力最终会形成良币驱逐劣币的效应。

管理人替代DAO治理的创新路径

管理人在该系统中扮演着关键的中介角色,他们实质上将原本由DAO承担的合规决策权分散化。与传统DAO治理相比,管理人模式具有三大优势:

- 专业化分工:管理人通常是熟悉特定司法管辖区法规的专业机构,能够做出比DAO更精准的合规判断

- 风险隔离:代币持有者通过选择信任的管理人,间接决定自己的合规风险敞口

- 治理简化:将复杂的合规决策从协议层剥离,大幅降低DAO的治理负担

值得注意的是,管理人机制并非完全消除DAO的作用。DAO仍保留对极端情况的"否决权",例如对屡次违规的前端实施全局封禁,这为系统提供了最后的防护网。

政府链上合规认证的未来图景

该模型最具前瞻性的设计是为政府链上监管预留了接口。未来可能出现以下演进路径:

- 监管机构作为特殊管理人:政府部门可以直接在链上发布合规认证,自动将获得认证的前端纳入白名单

- 合规证明NFT化:各司法管辖区的合规证明可以铸造为标准化NFT,便于智能合约自动识别和处理

- 动态合规映射:建立实时更新的全球合规数据库,使前端能够自动适应不同地区的监管变化

这种架构既保持了协议的全球统一性,又实现了本地化合规,解决了去中心化应用面临的最大悖论。未通过注册前端的交易费用将被归入综合池,确保协议始终能从所有链上活动中捕获价值,同时为机器人交易等特殊场景提供包容性解决方案。

落地实战:从代码到生态的全栈改造指南

1. 拆解DNS证书注册的技术细节

实现前端费用追溯的基础是建立可靠的域名注册机制。每个前端需要在其DNS记录中添加包含公钥的特殊TXT记录,形成不可篡改的域-公钥绑定关系。当用户通过前端发起交易时,系统会验证前端是否已完成注册,并使用对应私钥对交易进行签名验证。这种机制确保了每笔交易都能准确追溯到其来源前端,为后续的费用分流奠定基础。

2. 解读FeeCollector合约的分配逻辑

FeeCollector合约是整个系统的价值分配枢纽,其核心功能包括:

- 支持代币持有者将资产质押到单个或多个前端对应的资金池

- 精确记录每个域的质押量、地址份额及质押时长

- 采用类似流动性挖矿的成熟机制计算收益分配

- 允许管理人创建合规前端组合,用户可选择直接质押或通过管理人间接参与

分配算法遵循简单原则:若某前端产生100美元费用,且有100个等额质押者,则每人获得1美元。这种设计既保证收益与贡献匹配,又通过管理人机制实现合规筛选。

3. 展望MetaMorpho架构的生态潜力

该架构展现出三个层面的进化可能:

1. 协议自治:永久开启的费用开关彻底解除DAO对经济模型的干预,实现真正的治理最小化

2. 合规扩展:未来可接入政府链上认证系统,自动识别各司法管辖区合规前端

3. 生态兼容性:其模块化设计可适配各类DeFi协议,类似MetaMorpho的资产隔离模式为复杂金融产品提供安全沙箱

特别值得注意的是,系统会智能处理未注册前端的交易,将其费用归集到独立资金池,既保障协议收入完整性,又避免合规污染风险。这种全栈解决方案通过技术手段实现了监管弹性与价值捕获的微妙平衡。

万变不离其宗:三大场景的定制化破局之道

L1/L2应用的黑白名单攻防战

在L1/L2区块链上部署的应用程序面临的核心挑战是如何在保持去中心化的同时确保合规性。这类应用通常通过前端网站与用户交互,而费用追溯机制的关键在于识别每个前端的合规状态。

实践中可采用两种策略:白名单要求前端主动遵守预设规则并质押代币作为担保,违规者将被处罚;黑名单则要求前端提供法律合规证明后方可接入,仅在收到监管通知时才会被移除。两种方式都需要DAO持续参与规则维护,增加了治理负担。更优解是将合规判断交由专业管理人执行,既保持协议中立性,又能动态适应不同司法管辖区的要求。

应用链验证者的法律护城河构建

应用链作为专为特定应用设计的区块链,其验证者承担着比通用链更大的法律风险。不同于L1通过通胀奖励验证者,应用链往往直接将用户费用分配给验证者作为报酬。

这种模式下,验证者实质上成为"合规过滤器"——他们可以自主选择处理哪些前端发起的交易,仅对符合本地法规的交易收取费用。地理分散的验证者网络既能保持抗审查性,又能确保参与者不触碰法律红线。更进一步,验证者可以选举管理人团队,由其负责评估各辖区前端的合规状态,形成双层风险隔离机制。

Rollups排序器的合规费用分流术

Rollups通过继承主链安全性获得独特优势,但其费用分配机制需要特殊设计。对于单一排序器的应用型Rollup,可将费用按合规前端集合进行分配;去中心化排序器网络则可将每个排序器视为独立费用通道,由其自主决定接受哪些前端的交易。

这种架构下,排序器扮演着与应用链验证者类似的角色,但继承了底层链的安全保障。关键创新在于允许不同排序器采用差异化的合规策略,既满足监管要求,又避免整个网络陷入"最低合规标准"困境。未通过注册前端的交易费用可汇入统一资金池,确保协议价值的完整捕获。