摘要

代币化股票作为区块链与传统金融资产结合的创新形态,通过数字化封装重构投资逻辑,旨在降低全球投资门槛并提升资产流动性。本文从核心逻辑、技术架构、监管动态及未来挑战等维度,解析这一新兴领域如何试图推动金融参与方式的变革。

核心逻辑:金融形态的迭代与突破

代币化股票的兴起,本质上是对传统金融市场参与壁垒的一次突破尝试。这让人联想到20世纪90年代ETF的创新——将标普500指数封装为可实时交易的SPY基金,一举打破共同基金的交易延迟局限。如今,代币化股票正试图通过区块链技术,进一步拓宽资产的可及边界。SPY从最初的小众产品成长为全球交易最活跃的证券之一,其流动性甚至超越底层成分股,这一案例为代币化股票提供了极具价值的历史参照。

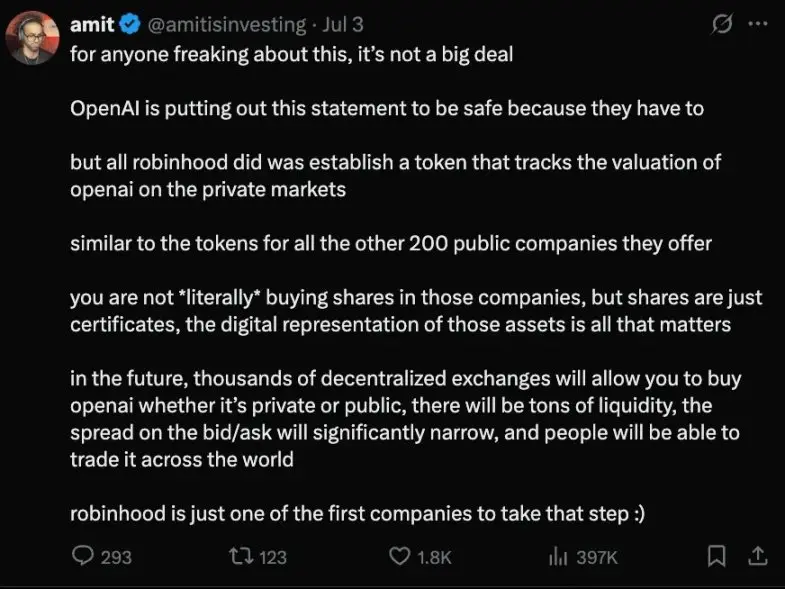

这类资产的本质是「价格映射工具」而非所有权凭证。与传统股票不同,持有者不具备股东权益或投票权,价值仅锚定目标公司的股价波动。这种定位使其更接货、期权等衍生品,核心功能在于为投资者提供便捷的风险对冲或投机渠道。以Robinhood平台推出的OpenAI、特斯拉代币化股票为例,这些产品本质上是追踪对应资产估值的合成工具,而非真实股权凭证。

这种模式的核心吸引力,在于其能显著降低全球投资门槛。对非美国投资者而言,传统美股投资需面对境外账户开设、高额存款要求及漫长结算周期等障碍。而代币化股票通过区块链的去中心化交易机制,允许用户仅凭数字钱包参与交易,无需复杂准入流程。在拉各斯、马尼拉等新兴市场,投资者可借此绕过传统金融基础设施限制,实时获取英伟达等科技公司的价格敞口,这种「去中介化」特性成为其快速扩张的底层动力。

技术架构:多元路径与运作差异

代币化股票的技术实现呈现明显的路径分化。部分平台采用「资产背书」模式,如Backed Finance将公开股票托管后在Solana链上发行代币,宣称实现1:1资产锚定;另一些则依赖智能合约生成合成资产,无需实际持有底层股票,价格完全通过算法与标的资产联动。这种差异导致不同产品的法律属性与风险等级迥异:前者更接近传统金融的「证券代币化」,后者则类似于去中心化衍生品。

运作机制上,代币化股票打破了传统股市的时间限制。当美股收盘后,若突发财报泄露或地缘政治事件,相关代币仍可在链上交易,使市场提前消化信息影响。这种「全天候交易」特性虽提升了流动性,但也带来价格偏离风险——由于缺乏成熟的套利机制与做市商支持,代币价格可能在非交易时段大幅波动。例如,某美股周五收盘价为130美元,周六因突发新闻代币价格涨至140美元,而标的股票需至周一开盘才反应相关信息,此时代币与股票的价差可能引发市场扭曲。

平台的合规策略亦呈现地域分化特征。Robinhood选择先在欧盟推出代币化股票,以此避开美国SEC的严格监管;Dinari则尝试在合规框架内运作,申请欧盟MiFID II认证以获取监管许可;Republic等平台则通过合成资产模式,规避传统证券法律的直接约束。这种「监管套利」策略反映出行业的灰色地带——美国SEC尚未明确将代币化股票归类为证券、衍生品或其他金融工具,导致平台不得不在法律边缘谨慎试探。

监管与市场:合规探索与需求爆发

近年来,全球监管机构对代币化股票的态度正从观望转向主动介入。欧盟通过《加密资产市场监管条例》(MiCA)尝试将其纳入衍生品监管框架,要求平台履行投资者适当性义务;美国SEC则倾向于将其视为「基于证券的掉期合约」,要求符合《多德-弗兰克法案》的注册要求。2023年,某头部平台因未经注册提供代币化股票服务被SEC处以数百万美元罚款,这一事件成为行业监管收紧的标志性信号。

合规压力正推动行业向制度化方向演进。部分平台开始与传统金融机构合作,如Robinhood与持牌期货交易商达成战略联盟,将代币化股票纳入受监管的衍生品交易体系;另有平台探索「混合模式」,在链上完成交易撮合,通过离岸托管机构实现资产清算,以满足反洗钱(AML)与客户身份验证(KYC)要求。这些调整虽增加运营成本,但为机构投资者入场铺平了道路——2024年某跨国资产管理公司推出首只代币化股票指数基金,标志着机构 adoption 进入实质阶段。

市场需求的爆发式增长成为行业扩张的核心动力。第三方数据显示,2024年全球代币化股票交易量突破1500亿美元,较前一年增长300%,其中新兴市场用户占比达65%。Republic平台的SpaceX代币化产品上线首月吸引超10万投资者,显示出私有资产敞口的巨大吸引力;Solana链上的Backed Finance生态日活跃用户突破50万,则验证了公链基础设施的承载能力。

现状与挑战:从实验到基础设施的跨越

代币化股票已从早期概念验证迈向规模化应用阶段,但仍面临多重现实挑战。技术层面,跨链互操作性不足导致资产流动性碎片化,不同公链上的同类代币价格差异显著;智能合约安全性风险亦不容忽视,2024年某平台因合约漏洞遭攻击,导致价值2000万美元的代币资产被盗,这一事件引发市场对底层技术可靠性的广泛担忧。

法律与监管的不确定性仍是最大障碍。尽管部分地区已建立初步监管框架,但全球范围内缺乏统一标准,导致平台需应对复杂的合规拼图。例如,印度等国家尚未明确代币化股票的法律地位,当地投资者的参与仍处于灰色地带。此外,标的资产的权属争议时有发生——OpenAI、SpaceX等公司多次声明未参与代币化产品发行,引发投资者对「无授权映射」合法性的质疑。

未来,行业的进化方向可能呈现两条清晰主线:其一,在合规成熟地区,代币化股票向「受监管的金融衍生品」转型,逐步融入传统金融体系;其二,在去中心化程度较高的公链生态,探索完全去中介化的资产映射协议,通过预言机网络确保价格真实性,以DAO治理模式实现社区化运营。无论选择哪条路径,代币化股票的核心价值——降低金融参与门槛、提升资产流动性——已得到市场验证。正如ETF从边缘创新成长为万亿美元市场的基础设施,代币化股票或许正在书写区块链时代金融参与革命的新篇章。

这场始于「换皮游戏」的金融实验,能否复刻SPY的逆袭神话尚未可知,但其展现的技术赋能金融效率的潜力,已足以让全球投资者与监管机构屏息关注。在区块链技术与传统金融的碰撞中,代币化股票或许只是起点,而非终点。